Drehstrom

Definition: elektrischer Wechselstrom, der in drei (selten noch mehr) verschiedenen Leitungen (Phasen) zeitverschoben oszilliert

Allgemeiner Begriff: Wechselstrom

Gegenbegriff: Einphasenwechselstrom

Englisch: rotary current, polyphase current

Kategorien: elektrische Energie, physikalische Grundlagen

Autor: Dr. Rüdiger Paschotta

Wie man zitiert; zusätzliche Literatur vorschlagen

Ursprüngliche Erstellung: 26.04.2010; letzte Änderung: 16.04.2025

Der Begriff Drehstrom meint in den meisten Fällen Dreiphasenwechselstrom. Hier werden über drei (oder vier) statt zwei Leitungen drei Wechselströme übertragen, welche zeitlich versetzt (phasenverschoben) schwingen. Systeme mit mehr Leitungen konnten sich kaum durchsetzen. Beispielsweise ist Fünfphasenwechelstrom eine exotische Lösung für bestimmte Schrittmotoren. Wir gehen deswegen in diesem Artikel immer von den Verhältnissen in Dreiphasen-Systemen aus, und manche Details müssten für Mehrphasensysteme etwas angepasst werden.

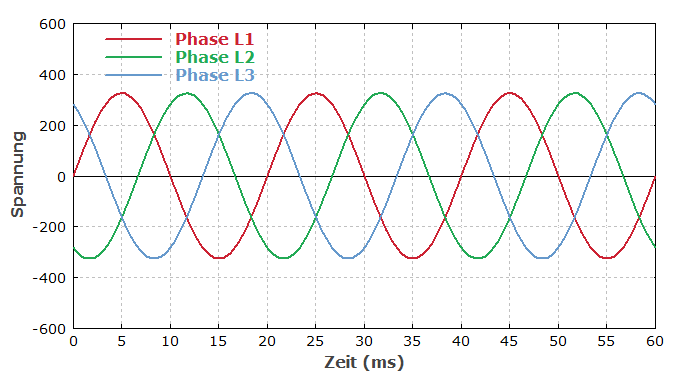

Im europäischen Verbundsystem ist die Frequenz der Schwingung (d. h. die Zahl der Schwingungen pro Sekunde) 50 Hz, in den USA 60 Hz.

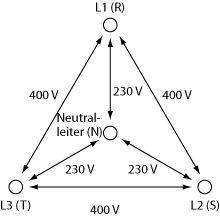

Beim Haushalts-Drehstrom in Europa werden drei Phasen geliefert, also drei Leitungen mit einer Spannung (Nennspannung) von 230 V (früher 220 V). Dies ist der Effektivwert der Spannung gegenüber dem Erdpotenzial, gegeben durch einen Neutralleiter (N). Diese Spannungen werden als Sternspannung oder Strangspannung bezeichnet. Die Phasen werden mit L1, L2 und L3 bezeichnet, oft auch nach dem älteren System mit R, S und T. Die entsprechenden Anschlüsse an Betriebsmitteln werden mit U, V und W bezeichnet. Der Phasenunterschied der elektrischen Spannung zwischen zwei Phasen beträgt jeweils 360° / 3 = 120°.

Der Effektivwert der Spannung zwischen zweien der Phasenleitungen (die (Außen)Leiterspannung oder Dreieckspannung) beträgt bei dreiphasigem Drehstrom ca. 400 V (früher 380 V); dies ist die Sternspannung multipliziert mit ($\sqrt{3}$). (Das Verhältnis von Dreieckspannung zu Sternspannung wird als Verkettungsfaktor bezeichnet und ist bei dreiphasigem Drehstrom ($\sqrt{3}$) , also ca. 1,73.) Wenn die Spannung einer Drehstromleitung (z. B. einer Hochspannungsleitung) angegeben wird, ist in der Regel der Effektivwert der Außenleiterspannung gemeint, nicht etwa der niedrigere Wert für die Sternspannung. Wo dagegen nur eine Phase davon genutzt wird, z. B. an einer Haushaltssteckdose, gibt man die Sternspannung an.

Bei Drehstromverbrauchern (z. B. Drehstrommotoren) und anderen Betriebsmitteln werden die Klemmen, die an die Phasen L1, L2 und L3 angeschlossen werden, mit U, V und W bezeichnet.

Besonders wichtige frühe Pioniere des Drehstroms sind Galileo Ferraris, Nikola Tesla, August Haselwander und Ossipowitsch Doliwo-Dobrowolski, die die grundlegenden Prinzipien bereits Ende des 19. Jahrhunderts entwickelten.

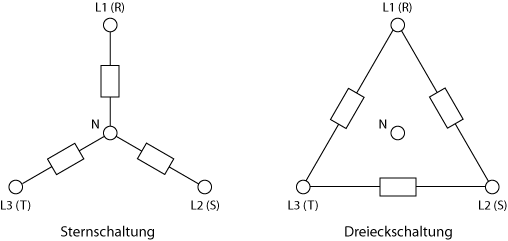

Sternschaltung

Wenn drei Verbraucher (z. B. Elektroheizstäbe) jeweils mit einer Phase und mit Erde verbunden werden, spricht man von einer Sternschaltung (siehe Abbildung 3 links). Jeder Verbraucher hat dann eine Effektivspannung von ($U_\textrm{eff}$) = 230 V (im Niederspannungsnetz, siehe Abbildung 2). Wenn wir annehmen, dass jeder Verbraucher reine Wirkleistung bezieht (also keine Blindströme verursacht) bei einer Stromstärke ($I_\textrm{eff}$), so ist die Leistung pro Verbraucher ($P = U_\textrm{eff} \cdot I_\textrm{eff}$), und die Gesamtleistung ist dreimal höher.

(Wir sprechen hier von drei Verbrauchern, obwohl es sich oft um drei Teile eines Verbrauchers handelt – beispielsweise um drei Wicklungen eines Drehstrommotors.)

Interessanterweise wird der Neutralleiter bei dieser symmetrischen Situation nicht mit Strom belastet, da sich dort die Ströme der drei Verbraucher aufgrund der Phasenverschiebung gegenseitig aufheben. Strombelastet sind also nur die drei Außenleiter, und der Neutralleiter könnte auch weggelassen werden (Dreileitersystem, siehe unten). Würden alle drei Verbraucher separat mit Wechselspannung versorgt, bräuchte man für die gleiche Gesamtleistung sechs Leitungen, also doppelt so viel Material. Außerdem würden doppelt so hohe ohmsche Verluste in den Leitungen verursacht (wegen der doppelten Gesamtlänge). Leiterkabel werden durch Drehstrom also erheblich besser genutzt als durch Einphasen-Wechselstrom.

Komplizierter werden die Verhältnisse allerdings im Falle einer Schieflast, d. h. einer asymmetrischen Belastung. Hier heben sich die Ströme im Neutralleiter nur noch teilweise auf.

Dreieckschaltung

Eine Dreieckschaltung (Abbildung 3 rechts) bedeutet, dass drei Verbraucher jeweils mit zwei Phasen (und nicht mit dem Erdleiter) verbunden werden. Jeder Verbraucher "sieht" dann die höhere Effektivspannung von 400 V, sodass die Gesamtleistung bei gleicher Stromstärke in den Verbrauchern um den Faktor ($\sqrt{3}$) (ca. 1,732) höher ist. Allerdings ist auch die Strombelastung der Zuleitungen um den gleichen Faktor höher. (Man beachte, dass in diesem Fall jede Phasenleitung mit Strömen von zwei Verbrauchern belastet wird, auch wenn immerhin eine Phasenverschiebung zwischen diesen herrscht.) Deswegen erfordert die Übertragung derselben Leistung mit Dreieck- oder Sternschaltung dieselbe Stromstärke in den Zuleitungen.

Weitere Details finden Sie in den Artikeln über Sternschaltung und Dreieckschaltung. Der letztere erklärt insbesondere auch das Verhältnis der Stromstärken in Außenleitern und Verbrauchern.

Andere Beschaltungen

Manchmal wird die Tatsache, dass ein Drehstromsystem mit Neutralleiter zwei verschiedene Spannungen anbietet, zur Realisierung unterschiedlicher Leistungsstufen ausgenutzt. Beispielsweise kann man drei Heizwiderstände nicht nur einzeln ein- oder ausschalten, sondern sie sogar entweder zwischen Außenleiter und Neutralleiter oder zwischen zwei Außenleitern verwenden, wobei letzteres die dreifache Leistung ergibt. Viele dieser Beschaltungen führen allerdings zu einer Schieflast, was bei hohen Leistungen unerwünscht ist.

Immerhin zwei Leistungsstufen ohne Schieflast lassen sich durch den Wechsel zwischen Stern- und Dreieckschaltungen realisieren. Das wird beispielsweise auch in manchen Drehstrommotoren verwendet, um den Anlaufstrom in Grenzen zu halten.

Dreileiter- und Vierleitersysteme

Wenn ein Drehstromverbraucher die drei Phasen symmetrisch belastet, entsteht keine Stromstärke im Neutralleiter. Es ist dann oft möglich, selbst bei einer Sternschaltung den Neutralleiter gar nicht anzuschließen, also nur drei statt vier Leitungen zu verlegen. (Die Dreieckschaltung benötigt den Neutralleiter ohnehin nicht.)

Bei der Energieübertragung ist es üblich, auf der Hochspannungs- und Mittelspannungsebene (→ Spannungsebenen) solche Dreileitersysteme zu verwenden. Man versucht, einen möglichst genau symmetrischen Betrieb zu realisieren, d. h. mit geringer Schieflast. (Mit gering ist hier gemeint, dass die Schieflast gering ist im Vergleich zur Gesamtlast.) Auf der Niederspannungsebene dagegen, wo deutliche (relative) Schieflasten schwer vermeidbar sind, arbeitet man zumindest in Europa in der Regel mit Vierleitersystemen. Diese haben auch den Vorteil, direkt zwei unterschiedliche Spannungen anzubieten: die Sternspannung und die Dreieckspannung. Die meisten Verbraucher in Haushalten nutzen die Sternspannung.

Eine mögliche Folge von Schieflasten ist beim Dreileitersystem die Entstehung einer Sternpunktverschiebung, solange dies nicht durch eine Erdung verhindert wird. Eine Sternpunktverschiebung bedeutet, dass der Sternpunkt nicht mehr auf Erdpotential liegt, sondern eine gewisse Spannung dagegen hat. In der Folge kommt es zu einer Überspannung (Überschreitung der Nennspannung) zwischen dem Sternpunkt und mindestens einer der Phasen, welche unter Umständen zur Zerstörung von Betriebsmitteln führen kann. Natürlich könnte man auch alle Komponenten für diesen Fall auslegen, was aber kostspielig und wenig praktikabel sein kann.

Konstante Gesamtleistung

Die übertragene Gesamtleistung eines Drehstromsystems ist bei symmetrischem Betrieb und sinusförmigen Strömen zeitlich konstant. Die Leistungen in den einzelnen Phasen pulsieren zwar, aber zeitlich gegeneinander so verschoben, dass die Gesamtleistung konstant bleibt. Die bedeutet beispielsweise, dass ein Drehstrommotor anders als ein Einphasen-Wechselstrommotor seine Last mit etwa konstantem Drehmoment antreiben kann. Dies ist bei etlichen Anwendungen ein großer Vorteil.

Drehrichtung

Die Anordnung der drei Phasen (wenn wir das übliche 3-Phasen-System annehmen) entspricht einer bestimmten Drehrichtung. Nach VDE 0100, Teil 550, 1988-04 müssen Drehstromsteckvorrichtungen so angeschlossen werden, dass sich ein nach rechts drehendes Feld ergibt, wenn man in eine Steckbuchse schaut. Dies bedeutet, dass die Phase eines Leiters verglichen mit dem, der in Drehrichtung links von ihm steht, um 120° verschoben ist, sodass er das Spannungsmaximum jeweils um eine drittel Periode später erreicht.

Für manche Verbraucher, beispielsweise Öfen, ist die Drehrichtung irrelevant. Bei einem Drehstrommotor ist sie jedoch wichtig, weil sie bestimmt, in welcher Richtung der Läufer rotieren wird. Die genannte Norm ist also notwendig, um jeweils die gewünschte Drehrichtung zu erzielen; sie ist nicht etwa konstruktiv im Motor festgelegt.

Zur Kontrolle der Drehrichtung kann man ein Drehfeldmessgerät verwenden, und mit speziellen Adaptern kann man die Drehrichtung ändern, ohne die Anschlüsse umarbeiten zu müssen. Sie vertauschen einfach zwei der Phasen miteinander.

Berechnungen mit komplexen Zahlen

Für analytische wie auch numerische Berechnungen im Zusammenhang mit Drehstrom verwendet man häufig mit Vorteil komplexe Zahlen. Hier repräsentiert eine einzige komplexe Zahl den kompletten sinusförmigen Spannungsverlauf z. B. an einer Phase gegen Erde oder die Spannungsdifferenz zwischen zwei Phasen. Sie enthält also die Informationen über die Amplitude und Phase (zeitliche Position) der jeweiligen Schwingung. Dasselbe kann für Stromstärken praktiziert werden, solange auch diese einen sinusförmigen Verlauf haben (oder sonst angewandt auf die Grundwelle). Den Zusammenhang zwischen Spannung und Stromstärke stellt man her mithilfe komplexer Impedanzen, die auch das Phänomen von Blindströmen mit behandeln lassen.

Typische Vorteile der Verwendung komplexer Zahlen sind wesentlich kompaktere Gleichungen und damit einhergehend auch eine bessere Verständlichkeit der Rechnungen.

Gleichrichtung von Drehstrom

In manchen Fällen muss aus Drehstrom Gleichstrom erzeugt werden, wofür ein sogenannter Gleichrichter dient. Hierbei ist gegenüber der Verwendung von Ein-Phasen-Wechselstrom ein oft wesentlicher Vorteil, dass die Welligkeit der erzeugten Gleichspannung erheblich geringer ist: Die Gleichspannung sinkt nie auf Null ab, sondern (bei Dreiphasen-Wechselstrom und Verwendung des üblichen Sechspulsgleichrichters) nur um einige Prozent der Spitzenspannung. Es gibt deswegen einen viel geringeren Bedarf einer zusätzlichen Glättung z. B. mit Glättungskondensatoren.

Maximale Leistung bei Drehstrom

Einige Verwirrung entsteht vielerorts um die Frage, wie viel Leistung maximal einer Drehstromsteckdose entnommen werden kann, wenn die Stromstärken auf den Außenleitern durch eine Sicherung z. B. auf 16 A begrenzt werden:

- Diese Rechnung ist einfach für die Sternschaltung, da hier die Stromstärke in jedem Segment des Verbrauchers (z. B. einem Heizwiderstand) offensichtlich der Stromstärke im Außenleiter entspricht. Das Resultat für die maximale Leistung ist 3 · 230 V · 16 A ≈ 11 kW.

- Verwirrung entsteht aber oft betreffend die Dreieckschaltung. Hier vertreten z. B. in Internet-Foren etliche die Meinung, die maximale Leistung sei 3 · 400 V · 16 A ≈ 19,2 kW. Übersehen wird hier aber, dass damit der Außenleiterstrom deutlich höher als 16 A würde, nämlich 27.7 A, dass also der Strom durch die Verbrauchersegmente auf ca. 9,2 A begrenzt werden muss – womit man dann wieder auf die oben genannten 11 kW kommt.

- Die falsche Meinung, 16 A könnten in jedem Verbrauchersegment fließen, kann auf zwei verschiedene Weisen entstehen: entweder, indem man die Problematik der unterschiedlichen Stromstärken ganz übersieht, oder indem man argumentiert, dass die Summe von zwei um 120° gegeneinander verschobenen Strömen den gleichen Effektivwert wie jeder einzelne Strom hat. Letzteres ist zwar korrekt, aber der Strom in einem Außenleiter ergibt sich in Wirklichkeit als die Differenz von zwei um 120° gegeneinander verschobenen Strömen, und deren Effektivwert ist um den Verkettungsfaktor höher.

- Es kann ohnehin grundsätzlich nicht sein, dass bei gleichen Stromstärken in den Außenleitern die bezogene Gesamtleistung je nach Beschaltung (Stern oder Dreieck) unterschiedlich ist (abgesehen von der Problematik von Blindstrom). Ein Stromzähler könnte diese Fälle auch gar nicht unterscheiden.

Bei gleicher maximaler Stromstärke bringt ein Drehstromanschluss also dreimal mehr Leistung als ein einphasiger, unabhängig von der gewählten Beschaltung. Jedoch bieten Drehstromanschlüsse häufig deutlich höhere Stromstärken und entsprechend noch wesentlich mehr Leistung. Man spricht dort deswegen auch häufig von Starkstrom.

Wechselstrom- und Drehstromsteckdosen in Haushalt und Gewerbe

Die einzelnen Wechselstrom-Steckdosen im Haushalt sind jeweils nur an eine der Phasen (Außenleiter) und den Neutralleiter sowie den Schutzleiter angeschlossen. Drehstrom-Steckdosen (in Deutschland: CEE-Drehstromsteckverbinder nach IEC 60309) bieten dagegen alle drei Phasen und den Neutralleiter und Schutzleiter an. Sie sind für den Anschluss besonders leistungsfähiger Geräte vorgesehen, z. B. von starken Elektromotoren und Ladegeräten für Elektroautos. Es gibt verschiedene Varianten mit unterschiedlichem maximaler Stromstärke (16 A, 32 A, 63 A, 125 A), die absichtlich etwas unterschiedliche geometrische Details haben, sodass nur Stecker und Buchsen (oder Kupplungen) zusammenpassen, die für die gleiche Leistung ausgelegt sind. Am gebräuchlichsten sind die roten Steckverbindungen mit den Anschlüssen 3L+N+PE, also 3 Phasenleitern (L), Neutralleiter (N) und Schutzleiter (Erdpotenzial, PE). Selbstverständlich benötigen die stärkeren Ausführungen entsprechend höhere Leiterquerschnitte.

Wenn eine Drehstromsteckdose z. B. 32 A liefern kann, ergibt sich eine maximale Leistung (siehe oben) von ca. 3 · 230 V · 32 A = 22 kW.

Auch Elektroherde, Elektrowärmepumpen, Elektrospeicherheizungen und |Ladeeinrichtungen für Elektroautos sind meistens an alle drei Phasen angeschlossen, allerdings in der Regel fest verkabelt und nicht über eine Steckdose.

Gelegentlich findet man Bezeichnungen wie "3 · 230 V" und "3 · 400 V". Man könnte meinen, es ginge hier um Anschlüsse mit unterschiedlichen Spannungen, aber es ist nur im ersten Fall die Sternspannung gemeint, im zweiten Fall dagegen die Dreieckspannung. Unter Umständen soll eine solche Angabe anzeigen, ob man die Stern- oder Dreieckschaltung für ein Gerät benutzt.

Zusätzlich zum neutralen Leiter gibt es bei Drehstrom und Wechselstrom den Schutzleiter, der wie der neutrale Leiter auf Erdpotenzial liegt, aber eine andere Funktion hat: Mit ihm werden z. B. elektrisch leitende Gehäuse von Geräten verbunden, damit selbst im Falle von Defekten innerhalb des Geräts das Gehäuse niemals eine gefährliche Spannung gegen Erde erhalten kann. Das Prinzip des Schutzleiters ist dasselbe wie bei Einphasen-Wechselstrom.

Drehstrom in der Energieversorgung

Heute beruht fast die gesamte elektrische Energieversorgung auf niederfrequentem Drehstrom, dessen Phasen einzeln als Wechselstrom genutzt werden können. Dies bedeutet, dass praktisch alle Kraftwerke Drehstromgeneratoren enthalten und die Stromnetze damit speisen. Die meisten Hochspannungsleitungen übertragen Drehstrom, obwohl für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen mit hoher Leistung zunehmend auch die Hochspannungs-Gleichstromübertragung (HGÜ) eingesetzt wird. Transformatoren können mit Drehstrom arbeiten, oder mit Wechselstrom für die einzelnen Phasen.

Bahnen wie z. B. die Deutsche Bahn verwenden keinen Drehstrom, sondern versorgen die Züge über ein separates Einphasen-Wechselstromnetz für Bahnstrom.

Wie auch bei Einphasen-Wechselstrom tritt bei Drehstrom das Phänomen der Blindströme auf. Dies macht häufig zusätzliche technische Einrichtungen nötig, insbesondere zur Blindleistungskompensation, und kann zu zusätzlichen Energieverlusten führen.

Die drei Phasen sollten möglichst alle gleich stark belastet werden, d. h. eine starke Schieflast versucht man zu vermeiden. Sie kann nämlich zu einer verstärkten Belastung von Komponenten der Stromversorgung führen, beispielsweise von Synchrongeneratoren.

Drehstrom in Nordamerika

Auch in Nordamerika wird Drehstrom bei höheren Leistungen viel verwendet, aber es gibt erhebliche Unterschiede zur Situation in Europa:

- Die meisten Haushalte werden nicht mit Drehstrom versorgt, sondern nur mit Einphasen-Wechselstrom, teils auch mit zwei entgegengesetzten Phasen (single phase three-wire system). Dasselbe gilt häufig auch für kleines Gewerbe. Der Betrieb von Drehstrommotoren ist dann zumindest nicht ohne zusätzliche Technik möglich. Außerdem entstehen so größere Schieflasten.

- Es gibt diverse modifizierte Drehstrom-Systeme (z. B. three phase delta, three phase high leg delta, TEE), bei denen nicht wie in Europa mit einem geerdeten Sternmittelpunkt gearbeitet wird. Die einzelnen Phasen können dann sehr unterschiedliche Spannungen gegen Erde haben. Teils wird auch ohne Neutralleiter gearbeitet, also mit Dreileitersystemen.

Durch den Wildwuchs verschiedener Systeme können Installationen und deren Unterhalt recht kompliziert werden, und Industrieanlagen können nicht ohne Weiteres an einem anderen Standort in Betrieb genommen werden, wenn dort wieder andere Verhältnisse herrschen. Häufig wird zusätzliche Technik zur Anpassung benötigt. Hier zeigt sich sehr deutlich, dass das Erzwingen langfristig sinnvoller Lösungen durch ein frühzeitig greifendes Normungswesen volkswirtschaftlich sehr viel besser gewesen wäre. Nachträglich lassen sich solche Dinge aber oft kaum mehr ändern.

Drehstrom für Elektrofahrzeuge

Bei Elektroautos begegnet man Drehstrom in zwei unterschiedlichen Zusammenhängen: innerhalb des Fahrzeugs (ohne direkte Relevanz für die Benutzer) sowie beim Laden der Batterie.

Die Fahrzeugbatterie muss mit Gleichstrom geladen werden, der über einen Gleichrichter entweder im Auto oder in der Ladestation gewonnen wird:

- Einfache Ladegeräte, beispielsweise die in etliche Elektroautos eingebauten, arbeiten nur einphasig, d. h. sie nutzen nur eine der drei Phasen, auch wenn beispielsweise ein Ladekabel vom Typ 2 verwendet wird. Da beispielsweise in Deutschland in diesen Fällen wegen der entstehenden Schieflast mit nicht mehr als 20 A geladen werden darf, ist die Ladeleistung dann auf 230 V · 20 A = 4,6 kW begrenzt. An einer Ladestation, die diese Begrenzung nicht aufweist, kann ein Fahrzeug unter Umständen schneller geladen werden – aber oft immer noch nicht wirklich schnell, da selbst mit 32 A auch nur ca. 7,4 kW möglich sind.

- Dreiphasige Ladegeräte sind üblich für stationäre Ladestationen, aber auch in manchen Fahrzeugen eingebaut. Dies ermöglicht bei gleicher Leiter-Stromstärke dann die dreifache Ladeleistung – z. B. 20,7 kW mit 30 A.

- Günstiger ist der Ansatz des DC-Ladens, wo schon in der Ladestation Gleichstrom erzeugt wird und auch sonst mehr Aufgaben übernommen werden.

Innerhalb des Autos setzt man oft einen oder mehrere mit Drehstrom betriebene Elektromotoren (Drehstrommotoren) ein; dies können sowohl Synchronmotoren als auch Asynchronmotoren sein. Da die Batterien Gleichstrom liefern, muss der Drehstrom mithilfe eines geeigneten Dreiphasen-Wechselrichters (Inverters) erzeugt werden. Anders als bei Stromnetzen verwendet man hier in der Regel eine variable Frequenz und Spannung des Drehstroms entsprechend der jeweiligen Drehzahl des Motors. Bei der Rekuperation (Bremsenergierückgewinnung) wird mithilfe eines Gleichrichters wieder Gleichstrom zum Laden der Batterie erzeugt.

Siehe auch: Wechselstrom, Gleichstrom, elektrische Energie, Phase, Neutralleiter, Sternschaltung, Dreieckschaltung, Dreileiter- und Vierleiternetz, Blindstrom, Schieflast, Stromnetz

Wenn Ihnen diese Website gefällt, teilen Sie das doch auch Ihren Freunden und Kollegen mit – z. B. über Social Media durch einen Klick hier:

Diese Sharing-Buttons sind datenschutzfreundlich eingerichtet!