Fußbodenheizung

Definition: ein Heizsystem, bei dem der Fußboden erwärmt wird

Englisch: floor heating

Kategorien: Haustechnik, Wärme und Kälte

Autor: Dr. Rüdiger Paschotta

Wie man zitiert; zusätzliche Literatur vorschlagen

Ursprüngliche Erstellung: 30.04.2010; letzte Änderung: 04.05.2025

Eine Fußbodenheizung erwärmt den Fußboden einer Wohnung. In eher seltenen Fällen basiert eine Fußbodenheizung auf elektrischen Heizschlangen oder Heizstäben im Boden, da eine solche Elektro-Direktheizung energetisch ineffizient ist. Meist ist die Fußbodenheizung Teil einer Zentralheizungsanlage; von einem zentralen Wärmeerzeuger (z. B. einer Wärmepumpe oder einem Heizkessel) wird Wasser mit einer Vorlauftemperatur von z. B. bis zu 30 °C durch Wasserrohre im Fußboden geführt. Die Wärme wird so sehr großflächig und gleichmäßig abgegeben (→ Flächenheizung). In einem Haus mit guter Wärmedämmung ist die Anhebung der Temperatur des Bodens (an der Oberfläche) so gering, dass man sie kaum spürt (weil die Räume sonst rasch überheizt würden). In Badezimmer darf die Oberflächentemperatur allerdings etwas höher liegen, so dass sich die Fließen etwas warm anfühlen.

Bei Neubauten ist heute die Fußbodenheizung eine sehr häufig gewählte Methode, die Heizwärme in das Gebäude einzubringen. Bei Altbauten dagegen findet man häufiger konventionelle Heizkörper.

Eine Fußbodenheizung kann genauso wie eine andere Art von Flächenheizung Teil einer Niedertemperaturheizung sein. Dies bedeutet je nach Art der genutzten Wärmequelle einen energetischen Vorteil – vor allem im Falle einer Wärmepumpenheizung oder auch bei der Solarheizung. Dagegen entsteht z. B. bei einer gewöhnlichen Gasheizung oder Holzpelletheizung kein großer energetischer Vorteil. Selbst dann ist es aber natürlich gut, mit der Fußbodenheizung bestens auf zukünftige Änderungen der Heizungsanlage vorbereitet zu sein – mit Ausnahme von Trockensystemen, die auf hohe Vorlauftemperaturen ausgelegt sind.

Details der Realisierung

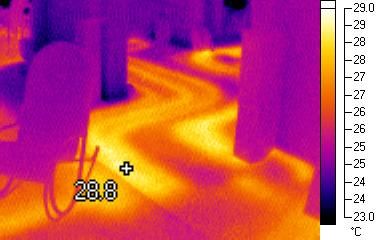

Die Rohrleitungen im Fußboden bestehen meist aus einem Kunststoff, seltener aus Kupfer. Sie können z. B. mäanderförmig oder schneckenförmig verlegt werden. Eine wichtige Unterscheidung ist die zwischen nass und trocken verlegten Systemen:

- Bei der nassen Verlegung wird das Rohrsystem in einen Estrich eingegossen, auf dem dann der Bodenbelag angebracht wird. Ein solches Nasssystem führt zu einem guten Wärmekontakt zwischen den Rohren und dem Boden, sodass eine relativ niedrige Vorlauftemperatur ausreicht.

- Trockensysteme werden nicht vergossen.

Bei einer nachträglichen Installation kann der Platz für die Leitungen manchmal auch durch Einfräsen in einen vorhandenen Estrich geschaffen werden. In anderen Fällen wird ein mehrschichtiges System auf dem alten Boden montiert, welches die Leitungen und ggf. auch noch eine oder mehrere Dämmschichten enthält. Mit bestimmten Systemen kann die Bauhöhe minimiert werden, um bauliche Anpassungen z. B. von Türschwellen oder neue entstehende Stufen zu vermeiden.

Die nötige Vorlauftemperatur für die Erzielung einer gewissen Heizleistung hängt von verschiedenen Faktoren ab:

- Eine höhere Vorlauftemperatur wird bei hohem Wärmebedarf nötig, also bei niedriger Außentemperatur und bei fehlender oder schlechter Wärmedämmung des Gebäudes.

- Eine Absenkung der Vorlauftemperatur ist möglich, wenn die Wärmeabgabe durch gut geeignete Materialien (beispielsweise gut wärmeleitende Steinböden, die nicht durch Teppiche verdeckt werden) und eine große beheizte Bodenfläche erleichtert wird. Höhere Vorlauftemperaturen werden für Parkettböden und Teppichböden benötigt, die deswegen weniger günstiger sind; bei geringem Wärmebedarf (gute Wärmedämmung) und genügend eng verlegten Leitungen sind aber auch solche Böden geeignet; mehr Details dazu weiter unten.

Es spielt auch eine Rolle, wie dicht die Heizschlangen im Boden verlegt sind und ob sie nass oder trocken verlegt wurden.

In günstigen Fällen (Steinböden, dichte nasse Verlegung der Heizschlangen, gute Wärmedämmung des Gebäudes) kann selbst an den kältesten Tagen eine Vorlauftemperatur von unter 30 °C genügen. Der Boden wird dann kaum mehr warm; es entsteht eine sehr gleichmäßige Temperaturverteilung. In ungünstigeren Fällen werden z. B. 35 oder 40 °C benötigt. Manche Fußbodenheizungen, die der Ergänzung von Heizkörpern dienen, werden absichtlich für den Betrieb mit höheren Temperaturen von z. B. 50 °C ausgelegt, sodass die gleiche Temperatur für Heizkörper und Fußbodenheizung verwendet werden kann. In einem solchen Fall kann ein Trockensystem die richtige Wahl sein.

Häufig weisen Fußbodenheizungen nicht nur eine niedrige Vorlauftemperatur, sondern auch eine niedrige Temperaturspreizung auf. Dies führt dazu, dass für eine gewisse Heizleistung eine höhere Wassermenge umgewälzt werden muss. Daraus und aus den Längen der verlegten Rohrschlangen resultiert tendenziell ein höherer Energiebedarf der Heizungs-Umwälzpumpe als bei einem System mit Heizkörpern; dies hängt freilich auch davon ab, wie hoch der Strömungswiderstand der Leitungen ist. Meist ist aber der nötige Differenzdruck wesentlich höher als für den Betrieb von Heizkörpern, und der Bedarf an Pumpstrom ist proportional zu dieser Druckdifferenz und zum Volumenstrom.

In Badezimmern werden die Heizschlangen meist etwas enger verlegt, um die dort erwünschte etwas höhere Raumtemperatur zu erreichen. Dagegen können die Heizschlangen in Räumen ohne oder mit nur wenig Außenwandanteil in größerem Abstand verlegt werden.

Unter den Heizschlangen wird in der Regel eine Wärmedämmschicht angebracht, um das Entweichen der Wärme nach unten und evtl. auch eine noch größere thermische Trägheit zu vermeiden. Natürlich ist diese Wärmedämmung weniger wichtig, wenn unter dem Boden ebenfalls ein beheizter Raum liegt. Im Falle einer ungedämmten Kellerdecke dagegen sind wesentliche Energieverluste zu befürchten.

Manche Heizschlangen von Fußbodenheizungen sind nicht diffusionsdicht, sodass Sauerstoff in das zirkulierende Wasser eindringen kann. Dies kann zu Korrosion im Heizungssystem führen, langfristig sogar zu schweren Schäden. Deswegen sollten entweder diffusionsdichte Heizschlangen verwendet werden oder aber ein Wärmeübertrager, mit dem der Fußbodenheizkreis vom restlichen Heizsystem getrennt wird.

Temperaturregelung

Die Temperaturregelung (Regelung der Raumtemperatur) ist bei einer Fußbodenheizung leider schwieriger wegen der meist großen thermischen Trägheit. Wenn beispielsweise ein Raum durch starke Sonneneinstrahlung aufgeheizt wird und man die Fußbodenheizung erst dann abstellt, ist das meist zu spät: Der Effekt davon wird erst innerhalb einiger Stunden spürbar. Deswegen funktioniert eine thermostatische Raumtemperaturregelung oft nicht gut. Stattdessen sollte die Vorlauftemperatur geeignet außentemperaturabhängig geregelt werden.

Hilfreich ist im Übrigen ohne weitere Maßnahmen ein gewisser Selbstregeleffekt zumindest bei Fußbodenheizungen, die mit recht niedriger Vorlauftemperatur betrieben werden: Die Wärmeabgabe geht ganz natürlich zurück, wenn der Temperaturunterschied zwischen Heizwasser und Raum abnimmt.

Räume zeitweise nicht zu beheizen, wenn sie nicht benötigt werden, funktioniert mit einer Fußbodenheizung schlecht; die Aufheizzeit ist dafür oft zu lang. Es wäre aber ohnehin ungünstig, wesentliche Temperaturunterschiede innerhalb einer Wohung zu haben. Der moderne Ansatz ist daher eher, alle Räume gleichmäßig durchzuheizen und die Wärmeverluste mit guter Wärmedämmung gering zu halten.

Teppiche auf Böden mit Fußbodenheizung

Im Prinzip ist es ungünstig, die Wärmeabgabe einer Fußbodenheizung etwa dadurch zu behindern, dass man dicke und entsprechend wenig wärmeleitende Teppiche darauf legt. Man braucht dann eine höhere Vorlauftemperatur, um die nötige Heizleistung einzubringen.

Dieser Nachteil ist allerdings nur dann wesentlich, wenn eine relativ hohe Heizleistung benötigt wird – etwa im ungedämmten Altbau. In gut wärmegedämmten Gebäuden, wo eine recht niedrige Heizleistung genügt, ist der Effekt von Teppichen meist geringfügig. Der Boden wird ohnehin nur minimal warm; man merkt oft kaum, dass sie überhaupt als Wärme zugeführt wird. Eine Ausnahme bestünde allenfalls, wo nur ein geringer Teil der Fläche des Bodens beheizt wird.

Etliche Ratgeber gehen stillschweigend von der Situation in schlecht gedämmten Altbauten aus und raten deswegen grundsätzlich von der Verwendung von Teppichen, Holzböden usw. ab, obwohl diese Einschränkungen für moderne Gebäude nicht gelten.

Als Bewohner kann man leicht feststellen, ob Teppiche über der Fußbodenheizung ein Problem sind: Sie sind es genau dann, wenn es unter dem Teppich deutlich warm wird, also mehr als nur wenige Grad oberhalb der Zimmertemperatur.

Vor- und Nachteile von Fußbodenheizungen

Im Vergleich zu Zentralheizungen mit Heizkörpern weisen Fußbodenheizungen etliche Vorteile auf:

- Ein leicht angewärmter oder zumindest nicht kalter Boden wird meist als angenehm empfunden.

- Es geht keine Stellfläche verloren, die sonst für Heizkörper gebraucht würde. Einschränkungen für die Belegung des Bodens z. B. mit Teppichen gibt es kaum, zumindest in Gebäuden mit geringem Wärmebedarf.

- Die niedrige Vorlauftemperatur erhöht vor allem bei Wärmepumpenheizungen und Solarheizungen (auch Warmwasser-Solarthermie mit Heizungsunterstützung) die Energieeffizienz der Wärmeerzeugung erheblich, d. h. man erreicht dort eine wesentlich höhere Jahresarbeitszahl. Ebenso kann eine Wärmepumpe unter diesen Umständen eine höhere Heizleistung erzielen und bei noch niedrigeren Außentemperaturen die Heizung alleine übernehmen; in der Regel ist ein monovalenter Betrieb problemlos möglich.

- Vor allem Fußbodenheizungen mit besonders niedriger Vorlauftemperatur weisen den sogenannten Selbstregeleffekt auf: Wenn die Raumtemperatur ansteigt, z. B. verursacht durch Sonneneinstrahlung, nimmt die abgegebene Heizleistung automatisch ab, da die Temperaturdifferenz zwischen Heizwasser und Raumluft kleiner wird. Unter Umständen könnte von daher vollständig auf Einzelraumthermostate verzichtet werden, was allerdings leider den Vorgaben der deutschen Energieeinsparverordnung widerspräche.

- An heißen Sommertagen kann eine leichte Raumkühlung erzielt werden, wenn kaltes Wasser durch die Rohre geschickt wird. Dies ist möglich in Verbindung mit manchen Wärmepumpen. Eine Kühlung mit besonders geringem Energieaufwand ("free cooling") ist möglich, wenn die Kälte über eine Erdwärmesonde bereitgestellt wird, die sonst als Wärmequelle für die Wärmepumpe dient. Jedoch können nur begrenzte Kälteleistungen über eine Fußbodenheizung eingebracht werden, da sonst Wasserdampf am Fußboden kondensieren kann, der Boden also feucht wird. Eine richtige Klimaanlage entfeuchtet auch die Luft, benötigt allerdings viel mehr Energie.

Es gibt jedoch auch Nachteile von Fußbodenheizungen:

- Das System reagiert auf Änderungen des Wasserdurchflusses oder der Vorlauftemperatur sehr träge. Damit ist es nicht möglich, einen vorher unbenutzten und deswegen unbeheizten Raum schnell aufzuheizen. Ebenso ist eine Nachtabsenkung der Heizung kaum realisierbar. In Gebäuden mit guter Wärmedämmung sind diese Nachteile jedoch kaum relevant; man hält ohnehin die Raumtemperatur ziemlich konstant, da die Räume selbst bei völlig abgestellter Heizung nur sehr langsam auskühlen würden.

- Erhöhte Wärmeverluste nach unten treten auf, wenn eine Fußbodenheizung im untersten Stock installiert wird und keine ausreichend gute Wärmedämmung darunter installiert werden kann (z. B. weil das Bodenniveau sonst zu stark angehoben würde).

- Allzu hohe Temperaturen des Bodens können unangenehm sein. Bei einigermaßen guter Wärmedämmung des Gebäudes genügen jedoch recht tiefe Temperaturen, die zu einer kaum spürbaren Erwärmung des Bodens führen.

- Bei Betrieb mit sehr niedriger Vorlauftemperatur kann diese für einen Handtuchtrockner im Badezimmer zu niedrig sein. Manchmal wird dann ein elektrisch beheizter Handtuchtrockner eingesetzt, was allerdings einen erheblichen zusätzlichen Strombedarf verursacht; die durchschnittliche Leistungsaufnahme kann auch bei Geräten mit Thermostat bei hunderten von Watt liegen.

- Die nachträgliche Verlegung einer Fußbodenheizung kann teuer sein (vor allem wenn eine Sanierung des Bodens nicht ohnehin nötig ist) und kann u. U. die freie Raumhöhe zu stark reduzieren. In solchen Fällen könnte man z. B. über eine Wandheizung oder Deckenheizung nachdenken.

Kombination mit Heizkörpern

Im Prinzip kann es sinnvoll sein, eine Fußbodenheizung mit herkömmlichen Heizkörpern zu kombinieren. Dann kann die Fußbodenheizung für die Grundbeheizung eingesetzt werden, während die Heizkörper einen kurzzeitigen zusätzlichen Wärmebedarf (beispielsweise im Badezimmer) schneller decken können.

Ein Problem besteht allerdings darin, dass die beiden Systeme normalerweise recht unterschiedliche Vorlauftemperaturen benötigen. Die Realisierung separater Heizkreise mit unterschiedlichen Temperaturen ist jedenfalls aufwendiger; das bedeutet längere Leitungen und einen höheren Strombedarf für die Umwälzung des Wassers. Eine mögliche Lösung ist die Verwendung doppelwandiger Schläuche für die Fußbodenheizung, die mit höheren Temperaturen betrieben werden, weil der Wärmeübergang vom Wasser in den Boden deutlich verlangsamt wird. Dann genügt ein einziger Heizkreis, der mit der durch die Heizkörper vorgegebenen höheren Vorlauftemperatur arbeitet.

Die allgemein höhere Vorlauftemperatur ist freilich ein großer Nachteil, wenn eine Wärmequelle verwendet wird (beispielsweise eine Wärmepumpe), die Wärme auf höherem Temperaturniveau mit geringerer Effizienz erzeugt. In diesem Fall sollte von einer solchen Lösung unbedingt abgesehen werden. Wenn andererseits beispielsweise Fernwärme oder auch Wärme aus einem Holzheizkessel verwendet wird (und zwar auf Dauer), mag die höhere Vorlauftemperatur kein wesentlicher energetischer Nachteil sein. Man sollte sich aber bewusst sein, dass eine solche Fußbodenheizung kaum dafür geeignet wäre, zukünftig mit einer Wärmepumpe kombiniert zu werden.

Bei einem gut wärmegedämmten Haus wird es häufig sinnvoller sein, ganz auf Heizkörper zu verzichten und eine reine Fußbodenheizung zu verwenden. Wenn im Badezimmer kurzzeitig zusätzliche Wärme benötigt wird, kann hierfür ein elektrischer Heizstrahler (Prinzip der Infrarotheizung) dienen. Angesichts des zeitlich und räumlich sehr gezielten Einsatzes der Energie fällt hier die an sich geringe Energieeffizienz der Elektroheizung kaum ins Gewicht. Auch eine ständig etwas erhöhte Raumtemperatur im Badezimmer wäre dann eher vertretbar als eine höhere Vorlauftemperatur, nur um ein schnelleres Aufheizen zu ermöglichen.

Bei einer energetischen Sanierung kann es sinnvoll sein, gezielt diejenigen Räume neu mit einer zusätzlichen Fußbodenheizung auszustatten, in denen die Wärme am ehesten knapp würde. Dies kann eine Absenkung der allgemein verwendeten Vorlauftemperatur ermöglichen.

Empfehlungen

Eine Wärmepumpenheizung sollte wenn immer möglich mit einer Fußbodenheizung (oder mit einer anderen Art der Flächenheizung, z. B. mit einer Deckenheizung) kombiniert werden, da die niedrige Vorlauftemperatur eine wesentlich höhere Jahresarbeitszahl und damit einen niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht. Dagegen ist bei Systemen mit einem Heizkessel oder mit Fernwärme die Energieeinsparung durch eine Fußbodenheizung nicht sehr ausgeprägt.

Beim Neubau ist die Installation einer Fußbodenheizung in der Regel sehr sinnvoll. Selbst wenn vorläufig mit einer Heizung gearbeitet wird, für die eine höhere Vorlauftemperatur kein Problem ist, bleibt eine spätere Umstellung beispielsweise auf eine Wärmepumpenheizung immer ohne weiteres möglich. Dazu kommen die anderen, bereits oben ausgeführten Vorteile. Gleichzeitig liegen die Kosten für die Installation nicht unbedingt höher. Dagegen wären die Kosten einer späteren Umstellung von Heizkörpern auf Fußbodenheizung meist hoch.

Im Falle einer Wärmepumpenheizung sollte eine Fußbodenheizung besonders sorgfältig auf eine niedrige Vorlauftemperatur ausgelegt werden. Selbstverständlich muss auch die Heizungsregelung so eingestellt werden, dass sie mit möglichst niedriger Vorlauftemperatur arbeitet. Es ist ineffizient, eine unnötig hohe Vorlauftemperatur zu erzeugen und die Heizleistung dann von Einzelraumthermostaten begrenzen zu lassen. Vor allem im Falle eines gut wärmegedämmten Hauses, bei dem die Vorlauftemperatur sehr niedrig sein kann, dürfte der Energieverbrauch ohne Einzelraumthermostate eher niedriger sein, weil so die Gefahr einer unnötig hohen Vorlauftemperatur vermieden wird. Diese Situation würde dann nämlich sofort erkannt, da die Raumtemperatur zu hoch würde.

Die Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern würde im Prinzip ein schnelleres Aufheizen der Räume erlauben, aber nur mit entsprechend höherer Vorlauftemperatur. Dies kann, wie oben ausgeführt, nachteilig sein. In der Regel dürfte es beim Neubau sinnvoller sein, auf eine solche Kombination zu verzichten. Dagegen kann es bei einer energetischen Sanierung durchaus sinnvoll sein, gezielt solche Räume neu mit Fußbodenheizung auszustatten, in denen die Wärme am ehesten knapp wird, und bei den anderen die Heizkörper bestehen zu lassen. Dies kann eine Absenkung der Vorlauftemperatur ermöglichen und damit auch den Einsatz einer Wärmepumpenheizung, ohne dass alle Räume mit Fußbodenheizung ausgestattet werden müssen.

Eine Nachtabsenkung bei der Fußbodenheizung ist wenig sinnvoll, vor allem in Verbindung mit einer Elektrowärmepumpe. Dies spricht jedoch keineswegs gegen eine Fußbodenheizung, insbesondere in Gebäuden mit guter Wärmedämmung.

In Fällen, wo eine Fußbodenheizung nicht in Frage kommt, können andere Formen von Flächenheizungen erwogen werden, etwa die Deckenheizung oder Wandheizung, die in vieler Hinsicht der Fußbodenheizung ähneln.

Literatur

| [1] | Ratgeber "Energiesparen beim Heizen" |

Siehe auch: Zentralheizung, Wandheizung, Deckenheizung, Flächenheizung, Niedertemperaturheizung

Wenn Ihnen diese Website gefällt, teilen Sie das doch auch Ihren Freunden und Kollegen mit – z. B. über Social Media durch einen Klick hier:

Diese Sharing-Buttons sind datenschutzfreundlich eingerichtet!