Zentralheizung

Definition: eine Anlage, mit der ein ganzes Gebäude beheizt werden kann

Gegenbegriffe: dezentrale Öfen, Etagenheizung

Englisch: central heating system

Kategorien: Haustechnik, Wärme und Kälte

Autor: Dr. Rüdiger Paschotta

Wie man zitiert; zusätzliche Literatur vorschlagen

Ursprüngliche Erstellung: 27.04.2010; letzte Änderung: 05.07.2025

Eine Zentralheizung ist eine Heizungsanlage, mit der ein ganzes Gebäude beheizt werden kann. Sie enthält eine zentrale Einrichtung zur bedarfsgerechten Herstellung von Heizwärme (Niedertemperaturwärme) sowie Vorrichtungen zur Verteilung der Wärme auf die einzelnen Räume entsprechend deren Heizlasten. In aller Regel erfolgt die Wärmeverteilung über ein Rohrleitungssystem, in dem warmes Wasser zirkuliert; nur selten wird Luft verwendet (Warmluftheizung) oder Wasserdampf (Dampfheizung).

Anstelle einer Zentralheizung können Etagenheizungen verwendet werden, die z. B. die einzelnen Stockwerke versorgen, oder auch Einzelraumheizsysteme (Einzelheizungen).

Erst in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg fanden Zentralheizungen eine weite Verbreitung. Dies hatte viel damit zu tun, dass Brennstoffe wie Heizöl und Erdgas breit verfügbar wurden und automatisch zu betreibende Brenner dafür erhältlich waren. In der Zeit davor wurde sehr viel mit Einzelöfen geheizt; es war damals nicht üblich, alle Räume eines Hauses in der kalten Jahreszeit ständig gleichmäßig warmzuhalten.

Wärmeerzeugung

Die Erzeugung von Wärme (fast immer Niedertemperaturwärme) in einer Zentralheizung ist mit unterschiedlichen Methoden möglich:

- Heizkessel erzeugen Wärme durch die Verbrennung von Brennstoffen wie Heizöl, Erdgas, Holzpellets oder Holzhackschnitzeln.

- Wärmepumpenheizungen entziehen der Umwelt (z. B. dem Erdreich oder der Außenluft) Wärme, die sie in das Heizsystem einspeisen. In manchen Fällen nutzen sie auch Abwärme auf niedrigem Temperaturniveau.

- Weniger verbreitet sind Solarheizungen, die Wärme mit Hilfe von Sonnenkollektoren gewinnen und in einem Warmwasserspeicher für kältere Zeiten speichern.

Der Wärmeerzeuger steht in den meisten Fällen in einem Kellerraum oder (z. B. bei Luft/Wasser-Wärmepumpen) manchmal im Freien. In der Regel wird ein Wärmeerzeuger verwendet, der voll automatisch betrieben werden kann; eine Ausnahme sind manuell bestückte Holzkessel. Manche Zentralheizungen arbeiten auch mit einer Wärmequelle weit außerhalb des Gebäudes (Fernwärme oder Nahwärme).

In manchen Fällen wird mehr als ein Wärmeerzeuger verwendet; beispielsweise gibt es bivalente Anlagen mit zwei Wärmeerzeugern, z. B. eine Wärmepumpe für mildere Tage und ein Heizkessel für die kältesten Tage. Die Anzahl der Wärmeerzeuger ist jedoch normalerweise weitaus geringer als bei Gebäuden, die mit Einzelraumheizungen betrieben werden.

Die maximale Heizleistung hängt nicht nur von der Größe des Gebäudes und den klimatischen Verhältnissen ab, sondern sehr stark auch von der Qualität der Gebäudehülle. Ein Einfamilienhaus mit guter Wärmedämmung kommt in Mitteleuropa mit einigen Kilowatt aus, während es bei nicht vorhandener Dämmung auch mehr als 20 kW sein können. Ein Mehrfamilienhaus mit z. B. 10 Wohnungen benötigt normalerweise weit weniger als die zehnfache Heizleistung eines Einfamilienhauses, da bei einem größeren Haus das Verhältnis von Oberfläche und Volumen deutlich günstiger ist.

Verteilung und Abgabe der Wärme im Gebäude

Quelle: Sammlung "Wärmebilder 2007–2010" von André Masson.

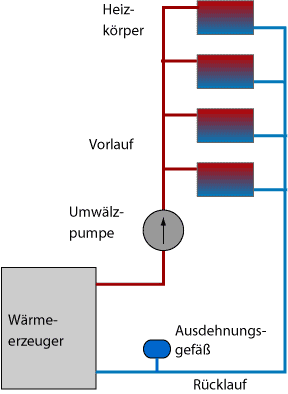

Die Verteilung der Wärme in einem Gebäude geschieht fast immer durch warmes Wasser, welches in einem Rohrleitungssystem zwischen dem Wärmeerzeuger und den Heizkörpern mit einer oder mehreren Umwälzpumpen bewegt wird. (Nur sehr selten wird stattdessen Wasserdampf oder heiße Luft verwendet.) Die Temperatur des aufgewärmten Wassers, welches zu den Heizkörpern strömt, wird Vorlauftemperatur genannt. Die Temperatur des zur Heizanlage zurückfließenden Wassers heißt Rücklauftemperatur. Die insgesamt übertragene Heizleistung hängt ab von der Differenz dieser Temperaturen und von der pro Sekunde umgewälzten Wassermenge.

Für die Abgabe der Wärme in die Räume gibt es unterschiedliche Möglichkeiten:

- Heizkörper (oft als Radiatoren oder Konvektoren bezeichnet) sind einfache vom warmem Wasser aufgeheizte Geräte, die meistens an Wänden (häufig unter Fenstern) angebracht sind. Die Wärmeabgabe erfolgt einerseits über Wärmestrahlung, andererseits aber auch über aufsteigende Warmluft. (Die Erwärmung selbst treibt die Konvektion der Luft an.) Typische Vorlauftemperaturen für Radiatoren an kalten Wintertagen (mit Frost) liegen bei 40 bis 60 °C; die Vorlauftemperatur muss umso höher liegen, je höher der Wärmebedarf ist und je kleiner die Heizkörperflächen bemessen sind.

- Spezielle Hochleistungs-Konvektoren sind mit einem Ventilator für eine verstärkte Luftumwälzung versehen. Sie werden gelegentlich in großen Räumen eingesetzt, die bei Bedarf schnell aufgeheizt werden müssen, und bieten hierfür eine wesentliche kompaktere und kostengünstigere Lösung. Jedoch erzeugen sie häufig in erheblichem Maße Zugluft und Lärm, und sie wirbeln Staub auf.

- Bei einer Fußbodenheizung sind Heizschlangen im Fußboden untergebracht. Wegen der großflächigen Wärmeabgabe sind wesentlich niedrigere Vorlauftemperaturen von z. B. maximal 35 °C ausreichend.

- Bei einer Wandheizung sind die Heizschlangen in Wandflächen eingebaut. Nachteile im Vergleich zur Fußbodenheizung sind, dass die Wärmeabgabe durch Möbel stark behindert werden kann und dass der Behaglichkeitsvorteil eines erwärmten Bodens entfällt.

- Die Deckenheizung ähnelt im Prinzip der Fußbodenheizung und der Wandheizung, erhält jedoch die volle Flexibilität für die Aufstellung von Möbeln. Eine Luftumwälzung wird von der Deckenheizung praktisch nicht angetrieben; der Wärmetransport geschieht hauptsächlich durch Wärmestrahlung.

Häufig verlaufen waagrechte Vorlauf- und Rücklaufleitungen unter der Kellerdecke, und von dort aus verlaufen senkrechte Leitungen zu den einzelnen Heizkörpersträngen. Dies erlaubt allerdings nicht die Installation separater Wärmemengenzähler für die einzelnen Stockwerke; das würde eine horizontale Verteilung auf den einzelnen Stockwerken erfordern. Gebräuchlich sind Zweirohrsysteme, bei denen wie in Abbildung 1 die einzelnen Heizkörper parallel an die Vorlauf- und Rücklaufleitungen angeschlossen werden. Es gibt jedoch auch Einrohrsysteme, wo die Heizkörper zumindest eines Strangs in Serie geschaltet sind und das Heizwasser bei Nichtbenutzung eines Heizkörpers an diesem vorbei fließen kann.

Eine Wärmeabgabe erfolgt nicht nur über die vorgesehenen Heizkörper, sondern auch durch die Verteilungsrohre. Soweit die abgegebene Wärme in ohnehin beheizte Räume fließt, ist dies unproblematisch. Heizkörperthermostate berücksichtigen dies automatisch und reduzieren die Wärmeabgabe über die Heizkörper entsprechend. Jedoch geht häufig auch Wärme in unbeheizte Räume über, z. B. bei Rohrleitungen in Kellern, oder über die Außenwände (wenn darin Verteilungsrohre liegen) nach außen. Bei alten ungedämmten Häusern können die Verteilungsverluste erheblich sein, da eine Außenwärmedämmung fehlt und die Vorlauftemperatur meist hoch ist. Bei guten neuen Bauten dagegen sollten die Verteilungsverluste ziemlich klein sein.

Wichtig für eine optimale Funktion der Anlage ist ein sorgfältiger hydraulischer Abgleich. Dies beeinflusst den Heizkomfort wie auch den Bedarf sowohl an Heizwärme als auch an elektrischer Energie.

Regelung der Wärmeabgabe

Typischerweise wird die Wärmeabgabe einer Zentralheizung auf zwei verschiedene Arten geregelt:

- Eine zentrale Steuerungseinrichtung (z. B. am Heizkessel angebracht) steuert den Wärmeerzeuger so, dass die nötige Vorlauftemperatur erreicht wird. Die nötige Vorlauftemperatur wird dabei gemäß einer Heizkurve bestimmt. Häufig wird einfach der Wärmeerzeuger eingeschaltet, sobald die Vorlauftemperatur zu niedrig wird (Taktbetrieb). Die Vorlauftemperatur wird umso höher gewählt, je niedriger die Außentemperatur ist. Im Nachtbetrieb wird sie häufig etwas abgesenkt (Nachtabsenkung).

- In den einzelnen beheizten Räumen wird zusätzlich die Heizleistung der Heizkörper von Thermostaten reduziert, sobald die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist.

Mit einer nur zentralen Steuerung würde die Raumtemperatur oft stärker vom Sollwert abweichen, da der Wärmebedarf der einzelnen Räume recht unterschiedlich sein kann, wenn z. B. nur einzelne Räume von der Sonne beschienen sind. Andererseits wird man auf die zentrale Steuerung über die Vorlauftemperatur kaum verzichten wollen, da eine unnötige hohe Vorlauftemperatur die Verluste der Verteilanlage erhöht und (vor allem bei Wärmepumpen) auch die Effizienz der Wärmeerzeugung beeinträchtigen kann.

Manche Anlagen regeln die Vorlauftemperatur nicht nach der Außentemperatur, sondern nach der Temperatur in einem Referenzraum. In diesem darf die Heizung dann auf keinen Fall mit anderen Mitteln (etwa Heizkörperventilen) reduziert werden, da sonst die zentrale Regelung die Vorlauftemperatur für das gesamte Gebäude erhöhen würde. Eine Regelung mit Referenzraum ist nur dann sinnvoll, wenn alle beheizten Räume ähnliche Verhältnisse bezüglich nötiger Temperatur, Wärmeverlusten, Heizkörpergrößen und Sonneneinstrahlung haben, was häufig aber nicht der Fall ist.

Regelung des Drucks; Entlüftung des Systems

Der Wasserdruck im Leitungssystem muss bis zu den obersten Bereichen zumindest einen leichten Überdruck erreichen, und nach unten nimmt er aufgrund der Schwerkraft zu um ca. 1 bar pro 10 m Höhenunterschied bzw. 0,1 bar = 100 mbar pro Meter. Ein Unterdruck in den höchsten Bereichen sollte vermieden werden, weil sonst keine Entlüftung mehr möglich ist. Zur Entlüftung öffnet man an einem Heizkörper (am besten im obersten Stockwerk) ein kleines Ventil, durch das Luft im System austreten kann; man schließt das Ventil, sobald ein Wasserstrahl ohne Luftblasen entsteht. (Gelingt dies nicht, so ist das ein Zeichen für Unterdruck, der durch Nachfüllen von Wasser behoben werden muss.) Häufig ist es nötig, die Entlüftung an mehreren Heizkörpern durchzuführen.

Die Notwendigkeit der Entlüftung erkennt man meist an entsprechenden Fließgeräuschen (mit Gluckern), oder auch daran, dass ein Heizkörper nur noch auf einer Seite warm wird: einströmendes Wasser fließt dort herunter, und der Rest des Heizkörpers ist mit Luft gefüllt. Eine andere Möglichkeit ist die Kontrolle des Wasserdrucks im Heizsystem (siehe unten).

Der Wasserdruck darf natürlich nie so hoch werden, dass er Komponenten beschädigen könnte. Die Variationen des Drucks aufgrund der variablen thermischen Ausdehnung des Wassers bei Temperaturänderungen müssen durch ein Druckausgleichsgefäß (Ausdehnungsgefäß) aufgefangen werden.

Alte Heizungsanlagen sind oft noch als offenes System ausgelegt, wo der Druckausgleichsbehälter am höchstgelegenen Punkt (etwa auf einem Dachboden) eingebaut ist. Er ist zur Atmosphäre hin offen, und überschüssiges Wasser könnte ggf. über einen Überlauf abfließen. Damit ist sichergestellt, dass der Druck im System ungefähr konstant bleibt, nämlich in den höchsten Teilen ungefähr beim atmosphärischen Druck.

Ein wesentlicher Nachteil offener Systeme ist, dass ständig Luftsauerstoff in das Heizwasser gelangen kann, was die Korrosion der Leitungen fördert. Außerdem ist es unpraktisch, dass ein offenes Druckausgleichsgefäß am höchsten Punkt eingebaut werden muss. Deswegen haben sich geschlossene Systeme durchgesetzt mit einem Druckausgleichsgefäß, welches ein Gasvolumen enthält (meist Stickstoff), welches durch eine flexible Membran vom Heizwasser getrennt wird. Das Gasvolumen muss umso größer sein, je größer das Wasservolumen im Heizungssystem ist, um genügend Pufferkapazität zu haben. Solche Druckausgleichsgefäße können auch im Heizungskeller eingebaut werden. Dass der Systemdruck damit stärker schwanken kann als bei einem offenen System, ist in der Regel nicht von Nachteil.

In der Regel findet man im Heizungskeller z. B. in der Nähe des Heizkessels (oder auch eingebaut in ein Heizgerät) ein Manometer (Druckmesser) zur Überwachung des Systemdrucks; genauer gesagt zeigt es meist den Überdruck an, d. h. die Differenz des absoluten Drucks zum Atmosphärendruck von ca. 1 bar. Häufig zeigt es einen grünen Bereich an, in dem sich der Druck normalerweise bewegen sollte. In einem Einfamilienhaus mit einer Systemhöhe von weniger als zehn Metern genügt im Prinzip ein Überdruck von ca. einem Bar im Heizkeller; 2 oder 3 bar sind aber in der Regel günstig für eine gewisse Reserve. In Häusern mit mehr Stockwerken braucht man entsprechend mehr, um einen Unterdruck in den höchstgelegenen Bereichen zu vermeiden.

Der Druck kann durch Nachfüllen von Wasser erhöht werden, in der Regel durch kurzzeitiges Öffnen eines Sperrventils in einer Leitung. Häufig findet man zwei solche Ventile an den Enden eines flexiblen Schlauchs, die im Normalbetrieb beide geschlossen sind, sodass auch bei einem Defekt des Schlauchs kein Wasser austreten kann. Um eine unnötige Druckbelastung der Schlauchs zu vermeiden, sollte man immer zuerst das Ventil auf der Seite der Wasserzufuhr schließen, dann erst dasjenige auf der Seite des Heizungssystems.

Energieaufwand für die Wärmeverteilung

Der größte Teil des Energieaufwands bei Betrieb einer Zentralheizung entsteht durch die Erzeugung der Heizwärme. Jedoch ist auch der Energieaufwand für die Verteilung der Heizwärme auf die verschiedenen beheizten Räume meist nicht unerheblich. Vor allem fällt hier der Aufwand an elektrischer Energie für eine oder mehrere Heizungs-Umwälzpumpen ins Gewicht.

Bei einfacheren Anlagen arbeitet man meist mit einer einzigen Umwälzpumpe. Die von dieser zu erbringende Pumpleistung ist das Produkt aus Volumenstrom (Wasservolumen pro Sekunde) und Differenzdruck (d. h. Druckdifferenz zwischen den beiden Rohrleitungsanschlüssen der Pumpe).

Als Beispiel betrachten wir ein älteres Einfamilienhaus mit weitgehend fehlender Wärmedämmung, was an den kältesten Tagen zu einem hohen Heizleistungsbedarf von beispielsweise 20 kW (Kilowatt) führt. Wenn wir ferner eine Temperaturspreizung von 15 K bei Volllast annehmen, ergibt sich daraus ein benötigter Volumenstrom von 20 kW / ((4,19 MJ / (m3 K)) · 15 K) · 3600 s/h = 1,15 m3/h (oder 0,32 Liter pro Sekunde). (Hierbei ist 4,19 MJ / (m3 K) die spezifische Wärmekapazität des Wassers, bezogen auf das Volumen.) Wenn der nötige Differenzdruck der Pumpe 100 mbar = 10 kPa ist, ergibt sich die mechanische Abgabeleistung der Pumpe zu 1,15 m3/h / (3600 s/h) · 10 kPa = 3,2 W. Dies mag zunächst als völlig vernachlässigbar gegenüber der Heizleistung von 20 kW erscheinen; jedoch liegt der entstehende Stromverbrauch häufig sehr viel höher:

Zunächst einmal haben die meisten kleinen Umwälzpumpen einen ziemlich niedrigen Wirkungsgrad. Selbst eine moderne Hocheffizienz-Pumpe erreicht bei Volllast (z. B. 15 W Pumpleistung) typischerweise nur einen Wirkungsgrad in der Gegend von 50 %, und bei einer heruntergeregelten Leistung noch deutlich weniger. Alte Arten von Heizungspumpen mit Asynchron-Nassläufermotoren liegen diesbezüglich noch massiv schlechter.

Weitere starke Reduktionen des Wirkungsgrads entstehen häufig durch einen ungünstigen Arbeitspunkt der Pumpe, d. h. dadurch, dass die Fördermenge und der Differenzdruck der Pumpe nicht gut zu den Anforderungen der Anwendung passen, z. B. weil die Pumpe von einem Installateur mit dürftigem Fachwissen ausgewählt wurde.

Deswegen liegt der Strombedarf z. B. im obigen Beispiel eines Einfamilienhauses in der Praxis leicht in der Größenordnung von 20 W für eine moderne, richtig dimensionierte Hocheffizienz-Pumpe oder manchmal sogar bei mehr als 100 W für eine alte, ineffiziente und überdimensionierte Pumpe. Zu berücksichtigen ist außerdem, dass in etwa derselbe Strombedarf auch bei niedriger Heizlast anfällt und dass die Kosten pro Kilowattstunde bei der elektrischen Energie viel höher sind als beispielsweise für einen Brennstoff wie Erdgas.

Vor- und Nachteile von Zentralheizungen

In Mittel- und Nordeuropa sind fast alle Häuser mit Zentralheizungsanlagen ausgestattet, da dieses Konzept im Vergleich zu Etagenheizungen und vor allem Einzelraumheizungen mehrere Vorteile bietet:

- Die Kosten für den Bau und vor allem auch die Wartung sind niedriger (vor allem bei größeren Gebäuden), da nur ein einziger Wärmeerzeuger benötigt wird, oder jedenfalls eine geringe Zahl von Wärmeerzeugern.

- Entsprechend ist auch die Umstellung auf eine andere Art der Wärmeerzeugung (z. B. von einem Heizkessel zu einer Wärmepumpe) viel einfacher möglich – ohne Eingriffe in die beheizten Räume.

- Ein einzelner Wärmeerzeuger ist häufig energieeffizienter und umweltfreundlicher als mehrere kleinere. Beispielsweise sollten die Abgase eines modernen Holzkessels wesentlich weniger Schadstoffe enthalten als die von kleinen Einzelöfen.

- Ein hoher Wärme- und Bedienungskomfort ist mit geeigneten Regeleinrichtungen (z. B. Raumthermostaten) leicht erreichbar.

Es gibt aber auch Nachteile:

- Das Verteilsystem kann nach langer Betriebszeit Probleme verursachen, beispielsweise durch Verrosten oder Verstopfen von Leitungen oder durch Undichtigkeiten. Eine komplette Sanierung bzw. der Ersatz des Leitungssystems kann sehr viel Geld kosten. Allerdings ist die Lebensdauer solcher Rohrsysteme meist sehr hoch (viele Jahrzehnte). Dies hat damit zu tun, das durch das zirkulierende Wasser nur eine begrenzte Menge von Sauerstoff eingebracht wird, der im Zuge der Korrosion rasch verbraucht wird; damit ist die weitere Korrosion mehr oder weniger gestoppt, solange nicht wieder frisches Wasser eingefüllt wird. Ähnliches gilt für die Verkalkung. Aus solchen Gründen sind Heizleitungen wesentlich langlebiger als beispielsweise Frischwasserleitungen.

- Wenn mehrere Parteien ein Haus mit Zentralheizung bewohnen, muss eine Einigkeit über diverse Vorgänge wie die Beschaffung des Brennstoffs oder die gelegentliche Erneuerung der Heizanlage erzielt werden. Eine einzelne Partei hat nicht die Möglichkeit, auf eine andere Art der Beheizung umzustellen. Häufig gibt es auch Streitigkeiten im Zusammenhang mit Heizkostenabrechnungen, vor allem in Mietshäusern.

Bei Passivhäusern wird komplett auf eine eigentliche Heizungsanlage verzichtet und nur eine Art Notheizung für besonders kalte und trübe Tage eingesetzt.

Siehe auch: Heizungsanlage, Heizungserneuerung, Heizkörper, Heizungs-Umwälzpumpe, hydraulischer Abgleich von Zentralheizungsanlagen, Heizkosten, Heizkostenverteiler, Heizkurve, Warmluftheizung, Wärme, solare Heizungsunterstützung

Wenn Ihnen diese Website gefällt, teilen Sie das doch auch Ihren Freunden und Kollegen mit – z. B. über Social Media durch einen Klick hier:

Diese Sharing-Buttons sind datenschutzfreundlich eingerichtet!