Tempolimit

Definition: eine Beschränkung der erlaubten Geschwindigkeiten von Fahrzeugen

Spezifischerer Begriff: allgemeines Tempolimit

Englisch: speed limit

Kategorien: Energiepolitik, Fahrzeuge

Autor: Dr. Rüdiger Paschotta

Wie man zitiert; zusätzliche Literatur vorschlagen

Ursprüngliche Erstellung: 31.01.2016; letzte Änderung: 05.07.2025

Das Wort Tempolimit ist ein sehr gebräuchlicher umgangssprachlicher Begriff für die maximal zulässige Geschwindigkeit von Fahrzeugen, meistens von Straßenfahrzeugen auf öffentlichen Straßen.

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wird bisher in erster Linie als ein Kompromiss zwischen der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und dem Bedürfnis nach schnellem Fahren festgelegt, wobei die gesetzten Prioritäten naturgemäß auf subjektiven Bewertungen beruhen, nachdem ein wissenschaftlich basierter Vergleich von Zeitersparnis und erhöhten Risiken nicht möglich ist. In eher seltenen Fällen wird eine tiefere Höchstgeschwindigkeit vorgeschrieben, explizit um eine Reduktion der Schadstoffemissionen und -immissionen und/oder des Energieverbrauchs zu erzielen. Dabei sind die Auswirkungen der gewählten Höchstgeschwindigkeit auf Energieverbrauch und Schadstoffemissionen erheblich, wie weiter unten gezeigt wird. Eine wesentliche Verminderung von Lärm ist gleichzeitig auch möglich.

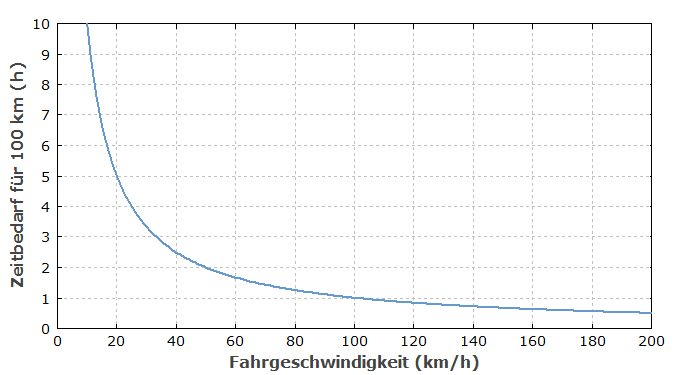

Gleichzeitig ist zu beachten, dass die Zeitersparnis, die aus einer hohen Fahrgeschwindigkeit resultiert, bei höheren Geschwindigkeiten immer mehr abnimmt (siehe Abbildung 1). Beispielsweise spart eine Geschwindigkeit von 60 statt 50 km/h noch 20 Minuten pro 100 km, während 110 statt 100 km/h nur noch ca. 5,5 Minuten sparen.

Einfluss von Tempolimits auf den Energieverbrauch

Der streckenbezogene Energieverbrauch beispielsweise eines Autos hängt aus physikalischen und technischen Gründen maßgeblich von der gefahrenen Geschwindigkeit ab:

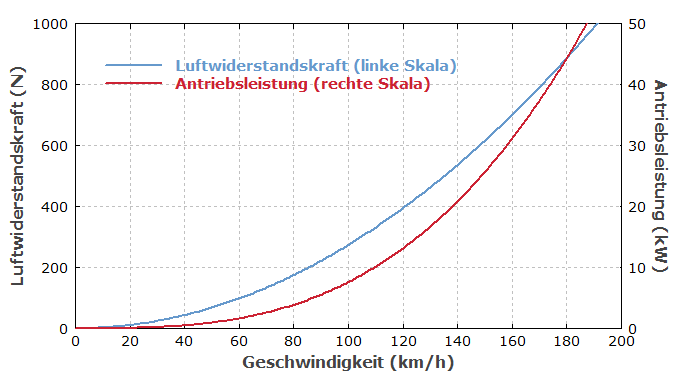

- Die Energieverluste durch den Luftwiderstand nehmen etwa mit dem Quadrat der Geschwindigkeit zu (siehe Abbildung 2). Die Energieverluste durch den ebenfalls auftretenden Rollwiderstand sind dagegen annähernd unabhängig von der Geschwindigkeit. Da der Einfluss des Rollwiderstands bei hohen Geschwindigkeiten (z. B. über 100 km/h) jedoch gering ist, steigt der Bedarf an Antriebsenergie bei hohen Geschwindigkeiten scharf an.

- Die Antriebsenergie, die man für das Beschleunigen eines Fahrzeugs von null auf eine bestimmte Geschwindigkeit benötigt, steigt ebenfalls mit dem Quadrat der Geschwindigkeit. Somit vernichtet beispielsweise eine Bremsung von 100 km/h bis zum Stillstand viermal soviel Energie wie eine Bremsung mit anfänglich 50 km/h.

- Andererseits nimmt der Wirkungsgrad des heute üblicherweise verwendeten Verbrennungsmotors bei sehr schwacher Auslastung ab. Deswegen steigt der Kraftstoffverbrauch bei sehr tiefen Geschwindigkeiten wieder an. Je nach Fahrzeug kann er z. B. bei 20 km/h deutlich höher liegen als bei 40 km/h. Die bezüglich Verbrauch optimale Geschwindigkeit hängt vom jeweiligen Fahrzeug ab; bei Autos dürfte sie typischerweise bei rund 50 bis 60 km/h liegen, während das Optimum bei besonders stark motorisierten Fahrzeugen deutlich höher liegen kann (z. B. bei 80 km/h).

Bei Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb (auch mit Hybridantrieb) ist die Abhängigkeit des Antriebswirkungsgrads von der Fahrgeschwindigkeit meist deutlich geringer als bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Deswegen liegt die verbrauchsoptimale Geschwindigkeit noch deutlich tiefer; erst bei sehr tiefen Geschwindigkeiten steigt der Verbrauch von Elektroautos wieder an.

Zusätzlich gibt es indirekte Effekte, die die Energieeinsparung durch Tempolimits allesamt weiter verstärken:

- Tendenziell muss bei hohen Fahrgeschwindigkeiten häufiger gebremst und wieder neu beschleunigt werden, was den Energiebedarf also zusätzlich erhöht.

- In Ländern mit einem generellen Tempolimit auf Autobahnen sinkt der Anreiz für den Kauf sehr stark motorisierter Fahrzeuge. Damit wird die verwendete Fahrzeugflotte tendenziell energieeffizienter; vor allem hat man weniger stark überdimensionierte Motoren, somit einen besseren Motorwirkungsgrad und weniger Fahrzeuggewicht.

- Die Häufigkeit gefährlicher und energieintensiver Straßenrennen auf Autobahnen dürfte dort, wo bei starker Überschreitung einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit hohe Strafen drohen, wesentlich geringer sein.

- Straßenfahrzeuge stehen in Konkurrenz zu anderen Verkehrsträgern, beispielsweise zur Bahn und zu Fernbussen. Tempolimits für Straßenfahrzeuge können deswegen die öffentlichen Verkehrsmittel konkurrenzfähiger machen und deren Einsatz fördern. Da diese meist einen deutlich geringeren spezifischen Energieverbrauch für die Transportleistung verursachen, werden auch dadurch Energieeinsparungen erzielt.

- Der Anreiz, auf ein Elektroauto umzusteigen, wird höher, wenn die dafür hinzunehmende Reduktion der Fahrgeschwindigkeit auf der Autobahn geringer wird. (Elektroautos können technisch zwar auch sehr schnell fahren, jedoch ist dies kaum praktikabel, weil die Reichweite dann stark absinkt.)

Einfluss von Tempolimits auf die Schadstoffemissionen

Die klimaschädlichen Emissionen von Kohlendioxid (CO2) sind direkt verknüpft mit dem Kraftstoffverbrauch. Die anderen Schadstoffemissionen von Verbrennungsmotoren hängen meist stark von der Fahrgeschwindigkeit ab, jedoch auch stark von der jeweils eingesetzten Technik. Wir betrachten zunächst Tempolimits bei relativ hohen Geschwindigkeiten, z. B. auf 80 oder 100 km/h:

- Die Emissionen von Stickoxiden (die für die Luftverschmutzung in Städten ein besonders maßgeblicher Faktor sind) nehmen bei hohen Geschwindigkeiten meist erheblich zu, da die Verbrennungstemperaturen dann höher sind und die Verweilzeit des Abgases im Abgaskatalysator abnimmt. Man beachte hierbei, dass die für die Überwindung des Luftwiderstands benötigte Antriebsleistung sogar mit der dritten Potenz der Geschwindigkeit zunimmt, weswegen die benötigte Motorleistung schon bei 130 km/h rund doppelt so hoch liegt wie bei 100 km/h.

- Die Emissionen von Kohlenmonoxid (CO) und unverbrannten Kohlenwasserstoffen (HC) müssten bei höherer Motorleistung nicht unbedingt zunehmen, tun dies jedoch bei vielen Fahrzeugen, insbesondere bei Betrieb mit Vollgas. Bei Fahrzeugen mit Benzinmotor (Ottomotor) liegt dies an der Verwendung der sogenannten Volllastanreicherung, bei Fahrzeugen mit Dieselmotor dagegen am geringeren Luftüberschuss. Also steigen solche Emissionen nicht unbedingt direkt wegen einer höheren Fahrgeschwindigkeit, sondern eher wegen häufigerer Beschleunigungsmanöver.

Zwar müssen heute neu zugelassene Autos viel strengere Abgasnormen erfüllen als früher, jedoch wird deren Einhaltung bisher nur mit solchen Messverfahren überprüft, bei denen hohe Motorleistungen gar nicht auftreten. Deswegen können die Schadstoffemissionen im Praxisbetrieb sehr viel höher liegen – insbesondere bei hohen Fahrgeschwindigkeiten. Tempolimits können die Diskrepanz zwischen Praxisbetrieb und Messwerten markant verringern.

Die oben genannten indirekten Effekte gelten allesamt auch für die Reduktion der Schadstoffemissionen.

Tempo 30

Etwas anders sind die Verhältnisse bei sehr niedrigen Tempolimits, z. B. auf 30 km/h in Wohngebieten. Während die Verkehrssicherheit hiermit definitiv wesentlich verbessert wird, sind die Auswirkungen auf Energieverbrauch und Schadstoffemissionen weniger klar, jedenfalls bei Autos mit Verbrennungsmotor. Bei solchen Motoren nimmt der Wirkungsgrad bei so tiefer Auslastung in der Regel deutlich ab, sodass der Kraftstoffverbrauch nicht unbedingt tiefer ausfällt, trotz der Einsparungen durch reduzierten Luftwiderstand und weniger Beschleunigung. Auch der Verbrauch von Nebenaggregaten, z. B. einer Klimaanlage, fällt bei niedrigen Fahrgeschwindigkeit stärker ins Gewicht. Hinzu kommt, dass bei manchen Fahrzeugen die Abgasreinigung weniger effektiv wird, wenn bei sehr niedriger Auslastung des Motors die Temperatur im Abgasreinigungssystem zu sehr abfällt. Deswegen sind Energieverbrauch und Abgasbelastung kaum ein Argument für Tempo 30; es geht im Kern nur um die Verkehrssicherheit.

Andererseits wirken auch hier diverse indirekte Effekte – z. B. dass die Verwendung von Fahrrädern in solchen Gebieten durch Tempolimits gefördert wird.

Einflüsse der Fahrgeschwindigkeit auf die Verkehrssicherheit

Hohe Fahrgeschwindigkeiten haben verschiedene negative Einflüsse auf die Verkehrssicherheit:

- Der Bremsweg steigt in etwa proportional zum Quadrat der Geschwindigkeit, also massiv.

- Wenn eine rechtzeitige Bremsung vor einem Hindernis nicht mehr gelingt, hängt die Restgeschwindigkeit beim Aufprall sehr stark von der ursprünglichen Geschwindigkeit ab. Die kinetische Energie des Fahrzeugs beim Aufprall steigt wiederum mit dem Quadrat dieser Restgeschwindigkeit. Somit werden die Unfallfolgen viel schwerwiegender.

- Die tolerierbare Zeitverzögerung für notwendige Reaktionen auf plötzliche Ereignisse sinkt stark ab; bereits eine geringfügige Unaufmerksamkeit führt dann viel schneller zu einem Unfall.

- Das Fahren mit hohen Geschwindigkeiten führt schnell zu einer Gewöhnung und damit zu einer starken Unterschätzung der Gefahren.

Allgemeines Tempolimit auf Autobahnen

Deutschland gehört zu den ganz wenigen Ländern, in denen auf Autobahnen kein allgemeines Tempolimit gilt. Außer Deutschland sind das lediglich Nordkorea, Somalia, Afghanistan, Haiti und Dominica. Es gibt in Deutschland lediglich die sogenannte Richtgeschwindigkeit von 130 km/h, deren sogar massive Überschreitung für die Fahrer keine direkten Folgen hat, solange kein Unfall passiert und keine direkte Gefährdung von Verkehrsteilnehmern vorliegt. Deswegen wählt ein gewisser Anteil der Autofahrer sehr hohe Fahrgeschwindigkeiten, die einen entsprechenden Anstieg von Energieverbrauch und Schadstoffemissionen zur Folge haben, abgesehen von einem erheblichen Verlust an Verkehrssicherheit.

Der Verzicht auf eine Geschwindigkeitsbeschränkung wird teils mit der Behauptung verteidigt, ein allgemeines Tempolimit erbrächte keine wesentliche Reduktion des Energieverbrauchs. Zu solchen Aussagen kommt man allerdings nur durch unangebrachte Vergleiche; beispielsweise wird manchmal die durchschnittliche Verbrauchsreduktion aller Fahrzeuge betrachtet einschließlich derer, die durch das Tempolimit gar nicht langsamer würden. Würde man den Zeitgewinn höherer Geschwindigkeiten auf die gleiche Weise bewerten, so käme man zum Resultat, dass der Zeitgewinn hoher Autobahngeschwindigkeiten vernachlässigbar ist; bezeichnenderweise wird aber bei diesem Aspekt nie so gedacht.

Die Auswirkungen eines allgemeinen Tempolimits auf Autobahnen nicht für ein einzelnes Fahrzeug, sondern auf die Emissionen insgesamt ist weniger einfach zu beurteilen. Hierfür muss man komplexe Daten verwenden, die beispielsweise auch berücksichtigen, wie viele Autos abhängig von den jeweiligen Tempobegrenzungen mit welchen Geschwindigkeiten unterwegs sind. Anfang 2020 hat das Umweltbundesamt eine solche Studie veröffentlicht [1]. Die Reduktion der CO2-Emissionen wurde für verschieden strenge Tempolimits abschätzt. Für ein Limit von 100 km/h ergäbe sich eine Reduktion von 6,2 Millionen Tonnen CO2 jährlich, bei 120 km/h wären es 2,9 Millionen Tonnen und bei 130 km/h (der heutigen Richtgeschwindigkeit) noch 2,2 Millionen Tonnen. Etwas niedrigere Zahlen ergeben sich für den Teil der Reduktionen, die Deutschland gemäß Klimaberichterstattung anrechnen könnte, weil es hier nach den getankten Kraftstoffmengen geht, die aber teils im Ausland verbraucht werden. Nicht berücksichtigt wurde, dass Tempolimits zu Verkehrsverlagerungen führen dürften – insbesondere vom Auto zur Bahn, wenn letztere auf langen Strecken einen deutlichen Zeitvorteil bekäme – und dass mit der Zeit weniger übermotorisierte Fahrzeuge verkauft würden, wegen diese ohnehin nicht mehr "ausgefahren" werden können. Aus diesen Gründen wäre die tatsächliche CO2-Minderung voraussichtlich sogar deutlich größer.

Man beachte, dass gemäß der UBA-Studie beispielsweise für ein generelles Tempolimit von 120 km/h eine Minderung von 6,5 % der Gesamtemissionen auf dem deutschen Autobahnnetz ermittelt wurde, obwohl ein wesentlicher Teil der Fahrzeuge entweder freiwillig oder wegen der Verkehrsverhältnisse ohnehin nicht schneller unterwegs wäre. Für das einzelne Fahrzeug, das durch die Maßnahme beispielsweise statt 160 km/h nur noch auf 120 km/h käme, ist die Einsparung weit größer. Natürlich wäre es unredlich, die angebliche Wirkungslosigkeit dadurch zu "belegen", dass man beispielsweise die Emissionsreduktionen mit den Emissionen des gesamten Straßenverkehrs oder gar den gesamten deutschen Emissionen vergleicht, obwohl die Maßnahme nur einen kleinen Teil davon überhaupt tangiert.

Ein allgemeines Tempolimit auf Autobahnen wäre in Deutschland eine der wenigen Möglichkeiten, um ohne Kosten und sogar noch mit erheblichen positiven Nebenwirkungen (weniger Verkehrstote und Verletzte, weniger Stress beim Fahren) die Abhängigkeit von Erdölimporten zu verringern, einen Beitrag zum Klimaschutz zu erzielen (mit negativen CO2-Vermeidungskosten) sowie eine Reduktion der gesundheitsschädlichen Luftverschmutzung. Offenbar ist aber der Stellenwert dieser Aspekte nicht hoch genug.

Im Zusammenhang mit dem Klimaschutz beachte man, dass in jedem Jahr ohne allgemeines Tempolimit ein weiterer Teil unseres CO2-Budgets ohne erheblichen Nutzen und sogar mit Verursachung diverse Schäden verbraucht wird.

Freiwilliges Tempolimit

Auch ohne ein gesetzliches Tempolimit ist es jedem freigestellt, sein persönliches Tempolimit zu praktizieren. Allerdings wird damit nur ein kleiner Teil des Nutzens realisiert, da ein wesentlicher Teil der Bevölkerung dann nach wie vor schnell fährt. Auch solche, die ein allgemeines Tempolimit begrüßen würden, fahren dann oft schneller, da viele Einschränkungen nur dann akzeptieren, wenn sie von allen mitgetragen werden.

Literatur

| [1] | Klimaschutz durch Tempolimit; Wirkung eines generellen Tempolimits auf Bundesautobahnen auf die Treibhausgasemissionen. Studie des Umweltbundesamts (02/2020), https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/klimaschutz-durch-tempolimit |

| [2] | Allianz "Tempolimit jetzt", https://tempolimit.jetzt/ |

Siehe auch: Kraftstoff, Kraftstoff sparen, Luftwiderstand, Rollwiderstand, Volllastanreicherung, Messverfahren für Kraftstoffverbrauch und Abgaswerte, Luftverschmutzung, Energiepolitik, Klimaschutz, CO2-Budget

Wenn Ihnen diese Website gefällt, teilen Sie das doch auch Ihren Freunden und Kollegen mit – z. B. über Social Media durch einen Klick hier:

Diese Sharing-Buttons sind datenschutzfreundlich eingerichtet!