Heizkörper

Definition: Bauteil eines Zentralheizungssystems zur Abgabe von Wärme an einen Raum

Spezifischere Begriffe: Radiator, Konvektor

Englisch: heater

Kategorien: Haustechnik, Wärme und Kälte

Autor: Dr. Rüdiger Paschotta

Wie man zitiert; zusätzliche Literatur vorschlagen

Ursprüngliche Erstellung: 28.04.2010; letzte Änderung: 04.05.2025

Bei einem Zentralheizungssystem dienen häufig Heizkörper in den Räumen zur Abgabe der Heizwärme, d. h. zur Deckung der Heizlast. Meist wird am oberen Ende eines Heizkörpers warmes Wasser zugeführt und am unteren Ende das abgekühlte Wasser wieder abgeführt. Es gibt allerdings auch elektrische Heizkörper (→ Elektroheizung).

Radiatoren und Konvektoren

Praktisch alle Heizkörper geben die Wärme mit zwei verschiedenen Mechanismen ab:

- Luft wird bei Kontakt mit dem Heizkörper erwärmt, steigt wegen der dann reduzierten Dichte nach oben und zieht weitere kühle Luft nach. Diese Luftumwälzung wird als Konvektion bezeichnet und ist meist der dominierende Beitrag zur Wärmeabgabe. Die Bezeichnung Konvektor für einen Heizkörper beruht auf diesem Wirkprinzip. Die Konvektion kann verstärkt werden, indem der Heizkörper senkrechte Rippenstrukturen erhält, die die Oberfläche vergrößern. In manchen Fällen wird auch eine durch Ventilatoren erzwungene Konvektion eingesetzt, um insgesamt mehr Luft zu erwärmen, also die Heizleistung zu vergrößern.

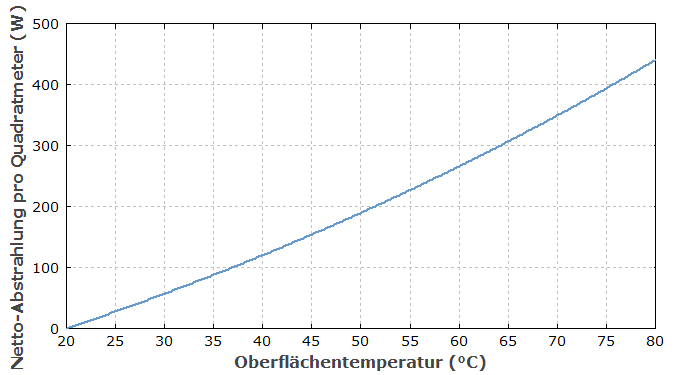

- Ein warmer Heizkörper gibt zusätzlich Energie in Form von Wärmestrahlung ab, die sich dann durch den Raum ausbreitet und auf Gegenstände oder Personen trifft. Dort, wo die Wärmestrahlung wieder absorbiert wird, entsteht Wärme. Auf diese Weise spürt man die Wärme, wenn man direkt von einem Heizkörper angestrahlt wird, selbst wenn man von der aufsteigenden Warmluft nicht getroffen wird. Wegen diesem Mechanismus der Wärmeübertragung werden Heizkörper auch als Radiatoren bezeichnet, wenn sie keine Rippen o. ä. aufweisen, die die Konvektion verstärken.

Entgegen einer landläufigen Vorstellung erhöhen Rippenstrukturen zwar die Stärke der Wärmeabgabe durch Konvektion, nicht aber die Abstrahlung. Der Grund hierfür ist, dass solche Rippen nicht nur Wärmestrahlung abgeben, sondern auch Strahlung der anderen Rippen wieder absorbieren. Somit ist der Anteil der Wärmeleistung, die über die Strahlung abgegeben wird, bei einem einfach geformten Heizkörper größer als bei einem stark gerippten. (Deswegen werden flache Heizkörper eher als Radiatoren, stark gerippte dagegen eher als Konvektoren bezeichnet.) Auch die Beschaffenheit der Oberfläche spielt hier eine wichtige Rolle.

Konvektoren und Radiatoren wurden früher häufig als Gussteile hergestellt und waren sehr schwer. Gebräuchlicher sind heute Heizkörper aus Stahl – mit Rippen aus Stahlröhren und Endteilen, die durch Pressen, Stanzen und Schweißen aus Stahlbändern hergestellt werden. Diese sind wesentlich leichter als Gussteile.

Ein Sonderfall ist der Handtuchtrockner. Dieser weist normalerweise waagrecht verlaufende Röhren auf und erlaubt das praktische Aufhängen von Handtüchern, die dort schneller getrocknet werden können. In der Regel gibt es anders als bei den meisten Konvektoren nur eine Reihe von Heizrippen. Die Heizleistung kann deutlich abfallen, wenn ein Handtuch auf dem Heizkörper liegt. Wenn ein solcher Heizkörper groß genug bemessen ist, kann seine Leistung trotzdem für die Beheizung des Raums ausreichen.

Wahl der Vorlauftemperatur

Sowohl die Wärmeabstrahlung als auch die Luftkonvektion nimmt mit zunehmender Temperatur eines Heizkörpers stark zu. Deswegen werden Heizkörper meistens mit Vorlauftemperaturen von 40 bis 60 °C betrieben; nur bei sehr großzügiger Auslegung oder in einem sehr gut wärmegedämmten Haus genügen Temperaturen von unter 40 °C auch an kalten Tagen. An weniger kalten Tagen kann die Vorlauftemperatur aber reduziert werden.

Bei Vorlauftemperaturen oberhalb von ca. 50 °C kann es durch Verschwelung von Staub auf den Heizkörpern zur Bildung unangenehmer Gerüche kommen. Außerdem können dann dunkle Ablagerungen an Wänden oberhalb der Heizkörper entstehen.

Wie stark die Heizleistung von der Vorlauftemperatur abhängt, wird durch den sogenannten Heizkörperexponenten bestimmt. Große Werte dieses Exponenten (z. B. 1,4), wie sie beispielsweise bei Konvektoren häufig auftreten, bedeuten eine relativ starke Abhängigkeit der Leistung von der Heizkörpertemperatur.

Hersteller von Heizkörpern spezifizieren die Heizleistung eines Heizkörpers zumindest für einen Betriebspunkt (Vorlauf- und Rücklauftemperatur bei einer Raumtemperatur von z. B. 20 °C). Die Heizleistung bei anderen Betriebstemperaturen lässt sich rechnerisch abschätzen unter Berücksichtigung des (angegebenen oder für den Heizkörpertyp geschätzten) Heizkörperexponenten. Damit lässt sich abschätzen, wie viele Heizkörper welcher Größe bei gegebener Vorlauftemperatur nötig sind, um die berechneten oder gemessenen Heizlasten in einem Raum oder Gebäude abzudecken, bzw. welche Vorlauftemperatur hierfür nötig ist.

Niedertemperatur-Heizkörper

Besonders niedrige Vorlauftemperaturen genügen für sogenannte Niedertemperatur-Heizkörper. Diese sind entweder besonders großzügig bemessen, oder sie sind mit einem Ventilator ausgestattet, um die Konvektion der Luft zu verstärken. Zwar muss die Luftumwälzung relativ schwach bleiben, um störende Geräusche und Staubaufwirbelung zu vermeiden. Jedoch kann ein solcher Gebläsekonvektor auch im fast lautlosen Betrieb erheblich mehr (z. B. dreimal mehr) Heizleistung abgeben als ein herkömmlicher bei derselben niedrigen Vorlauftemperatur. Der Anteil der Strahlungswärme ist dann natürlich relativ gering, da das Gebläse nur die Konvektion, nicht jedoch die Wärmestrahlung verstärken kann. Der zusätzliche Stromverbrauch für den Ventilator und seine Steuerelektronik dürfte in der Regel ziemlich gering sein.

Ein weiterer Vorteil eines Gebläsekonvektors ist, dass die Heizleistung über das Gebläse rasch verändert werden kann. Man kann damit also z. B. in einem Badezimmer bei Bedarf rasch eine etwas höhere Raumtemperatur erreichen.

Manche Niedertemperaturheizkörper mit Ventilator sind auch für die Kühlung im Sommer geeignet, wenn die Heizungsanlage (z. B. eine Wärmepumpenheizung) dies erlaubt. Ohne Ventilator wäre dies kaum möglich, da es rasch zur Kondensation am Heizkörper käme.

Eine effektive Wärmeabstrahlung setzt auch einen hohen Emissionsgrad der Oberfläche des Heizkörpers voraus. Deswegen wird nicht nur bei Spezial-Heizkörpern gewöhnlich ein Anstrich mit hohem Emissionsgrad verwendet. Dies ist unabhängig von der Heizkörperfarbe möglich; ein effektiver Heizkörper muss also nicht unbedingt dunkel aussehen.

Regelung der Wärmeabgabe

Meist kann der Wasserdurchfluss durch einen Heizkörper mit Hilfe eines Ventils reduziert werden, um die Heizleistung anzupassen. Früher waren die Ventile meist mit einfachen Stellschrauben ausgestattet, so dass der Durchfluss von Hand eingestellt werden musste.

Heute werden die meisten Heizkörper mit Thermostaten ausgestattet. Ein Thermostat drosselt über das Ventil automatisch den Wasserdurchfluss, sobald die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist. Somit wird die Raumtemperatur gut stabilisiert, auch wenn z. B. durch Sonneneinstrahlung der Bedarf an Heizleistung zeitweise abnimmt.

Am besten funktioniert ein Thermostat, wenn er möglichst nur von der Raumtemperatur beeinflusst wird und nicht direkt vom Heizkörper; dies ist der Fall, wenn der Thermostat möglichst weit vom Heizkörper absteht oder idealerweise unter dem Heizkörper angebracht ist (auch wenn dies für die Nutzer weniger praktisch sein mag).

Eine optimale Regelbarkeit setzt oft einen sorgfältigen hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage voraus.

Verbrauchsmessung

Für die verbrauchsabhängige Heizkostenabrechnung werden häufig einfach gebaute Heizkostenverteiler (z. B. Verdunstungszähler) verwendet, die an allen Heizkörpern angebracht werden. Sie erlauben zwar keine Messung der bezogenen Wärmemengen, jedoch die Abschätzung der jeweiligen Verbrauchsanteile am Gesamtverbrauch eines Gebäudes.

Platzierung von Heizkörpern

Heizkörper werden häufig unter Fenstern angebracht, weil sie dort am wenigsten Stellfläche für Möbel wegnehmen und außerdem verhindern, dass abgekühlte Luft vom Fenster zum Boden strömt und die Behaglichkeit beeinträchtigt. Allerdings ist auch der Wärmeverlust am Fenster besonders groß, wenn die warme Luft dort vorbei streicht.

Bei gut wärmedämmenden modernen Fenstern (z. B. mit Dreifachverglasung) ist es gar nicht mehr notwendig, Heizkörper darunter zu platzieren. Die Heizkörper (oder auch z. B. eine Wandheizung) können dann auch an Innenwänden angebracht werden, wodurch die Leitungen zwischen Heizkeller und Heizkörpern kürzer ausfallen können.

Energetisch ungünstig ist die Platzierung von Heizkörpern direkt an dünnen, ungedämmten Außenwandbauteilen. Leider ist das gerade in Heizkörpernischen oft der Fall. Eine gezielte Wärmedämmung hinter Heizkörpern mit speziellen Dämmplatten kann solche Wärmeverluste reduzieren, birgt allerdings die Gefahr von Schimmelschäden bei unsachgemäßer Ausführung. (Es gibt die üblichen Probleme einer Innendämmung, verschärft durch Details wie Anschlüsse oder die Durchführung von Heizkörper-Befestigungen.) Viel besser ist eine generelle Außendämmung; dann spielt es keine wesentliche Rolle mehr, ob die Wände hinter den Heizkörpern dünner sind.

Heizkörperverkleidungen

Da die meisten Heizkörper optisch nicht sehr ansprechend sind, werden sie manchmal mit Heizkörperverkleidungen versehen. Diese haben allerdings die Tendenz, die abgegebene Wärmeleistung mehr oder weniger deutlich zu reduzieren (außer bei Elektroheizkörpern):

- Häufig vermindern sie die Umwälzung (Konvektion) der Luft in der Nähe des Heizkörpers, sodass die Raumluft weniger stark erwärmt wird.

- Wenn die Heizkörperverkleidung nicht durch direkten Kontakt mit dem Heizkörper ähnlich warm wird wie dieser (was meist nicht der Fall ist), wird auch die Abgabe von Wärmestrahlung reduziert.

Die Temperatur der Luft hinter der Verkleidung steigt jedoch im Vergleich zum Betrieb ohne Verkleidung an. Wenn der Heizkörper nun an einer Außenwand steht, führt dies zu einer Erhöhung der Energieverluste durch Wärmeleitung nach außen – vor allem, wenn die Wand nicht über eine gute Wärmedämmung verfügt.

Die Energieeffizienz des Heizkörpers oder sogar der ganzen Heizungsanlage kann noch weiter reduziert werden, wenn die Reduktion der Heizleistung durch eine Erhöhung der Vorlauftemperatur ausgeglichen werden muss. Dies ist vor allem dann ein Problem, wenn Heizkörper in den Räumen verkleidet werden, wo die Heizleistung am ehesten knapp wird. Nachteilig kann sich auch eine gewisse Erhöhung der Rücklauftemperatur auswirken, vor allem bei Wärmepumpenheizungen.

Wie groß die Verschlechterung der Energieeffizienz durch die Verkleidung ausfällt, hängt maßgeblich von der Art des Heizkörpers, der Konstruktion der Verkleidung und ihrer Montage ab. Für eine möglichst geringe Beeinträchtigung von Heizleistung und Energieeffizienz sollte eine Heizkörperverkleidung möglichst große Öffnungen lassen, durch die die Luft unten eintreten und oben erwärmt austreten kann. Außerdem sollte die Verkleidung zum Raum hin möglichst in gutem Wärmekontakt zum Heizkörper stehen, sodass sie selbst warm wird und Wärmestrahlung abgibt. Allerdings dürfte die Montage im direkten Kontakt mit dem Heizkörper die Konvektion der Luft mehr behindern, als wenn ein gewisser Zwischenraum besteht.

Eine Lösung des Problems könnte darin bestehen, die Konvektion der Luft mithilfe eines Ventilators zu verstärken, der bei geeigneter Ausführung nicht unbedingt viel elektrische Energie verbrauchen muss. Nachteile sind hierbei allerdings die Geräuschentwicklung und die mögliche Aufwirbelung von Staub.

Bei Elektroheizkörpern bewirkt eine Verkleidung keine Reduktion der abgegebenen Wärmeleistung, da solche Heizkörper bei Behinderung der Wärmeabfuhr einfach entsprechend heißer werden. Erhöhte Energieverluste durch die Außenwand sind allerdings hier genauso möglich, und insofern eine gewisse Reduktion der für die Raumbeheizung nutzbaren Leistung.

Mehrere Heizkörper in einem Raum

Wenn sich in einem Raum mehrere Heizkörper befinden, stellt sich die Frage, ob besser alle zusammen oder (falls dies ausreicht) nur einer allein verwendet werden sollte. Wenn die Heizungsanlage auf einer Wärmepumpe oder einem Brennwertkessel basiert und alle Heizkörper mit Thermostaten ausgerüstet sind, ist es definitiv besser, alle Heizkörper auf der gleichen Stufe zu verwenden. So verteilt sich nämlich die Heizleistung so, dass die Rücklauftemperatur niedriger wird, und dies erhöht die Effizienz der Heizungsanlage.

Entlüften von Heizkörpern

Häufig gelangt Luft in ein Zentralheizungssystem, z. B. wenn das System zum Auswechseln eines Heizkörperventils geöffnet werden muss. Besonders im höchsten Stockwerk kann sich dann viel Luft in einem Heizkörper ansammeln. Das äußert sich häufig so, dass der Heizkörper nur noch auf einer Seite warm wird, weil das hereinkommende warme Wasser dort direkt herunterfließt. Die Folge ist ein Verlust an Heizleistung sowie eine Erhöhung der Rücklauftemperatur, außerdem oft auch die Erzeugung von Fließgeräuschen.

Die Entlüftung (d. h. das Ablassen der Luft) erfolgt einfach durch das Öffnen eines kleinen Ventils am Heizkörper mit Hilfe eines einfachen Entlüftungsschlüssels. Man hält ein kleines Gefäß darunter, um zu verhindern, dass schmutziges Heizungswasser an Boden oder Wände gelangt. Sobald nur noch Wasser herauskommt, schließt man das Ventil wieder. Falls weder Luft noch Wasser austritt, ist der Wasserdruck im Heizungssystem zu gering; es muss dann im Heizkeller Wasser nachgefüllt werden.

Luftbefeuchtung am Heizkörper

Es gibt einfache Verdunstungs-Luftbefeuchter, die mit Wasser gefüllt und an Heizkörpern angebracht werden können, um die Raumluft zu befeuchten. Um eine gesundheitsschädliche Verkeimung v. a. durch Schimmelpilze zu vermeiden, muss unbedingt ein geeignetes Desinfektionsmittel verwendet werden.

Siehe auch: Zentralheizung, Konvektion, Handtuchtrockner, hydraulischer Abgleich von Zentralheizungsanlagen, Heizkostenverteiler, Emissionsgrad

Wenn Ihnen diese Website gefällt, teilen Sie das doch auch Ihren Freunden und Kollegen mit – z. B. über Social Media durch einen Klick hier:

Diese Sharing-Buttons sind datenschutzfreundlich eingerichtet!